田高町内会の地域づくりの挑戦

コンテンツ番号:85960

更新日:

秋田県由利本荘市西目田高(たこう)で地域資源を活用した地域づくりに挑戦する田高町内会の取組を紹介します。

田高が抱える課題

田高町内会では少子高齢化が進み、町内会の行事も徐々に減少し、住民同士のつながりが希薄になってきています。このことは、地域の資源の維持管理や伝統文化の担い手不足につながり、次世代への継承が懸念されています。

特別な地域財産の存在

地域住民の心の拠り所として親しまれている熊野(くまの)神社。その後背地には椿森が広がっています。この椿森は、由利本荘市指定天然記念物ヤブツバキ群生地に指定されており、加えてこの森の中には、四国八十八ヶ所(お遍路)のミニ版があります。しかし、これらは管理の手が十分回らず、ヤブツバキは密集し育樹不足となり、散策路も荒れてきています。ヤブツバキの継続的な保全管理と、散策路の存続が課題となっています。また、地域住民の中には、椿森に入ったことがない世代もいて、地域住民だけでなく、地域外の人にもこの椿森を知ってほしいと地域住民は考えています。

熊野神社

ヤブツバキの木々と並ぶ石像

椿森を1周できます

西目田高の位置図

西目田高の位置図 椿森八十八ヶ所の位置図

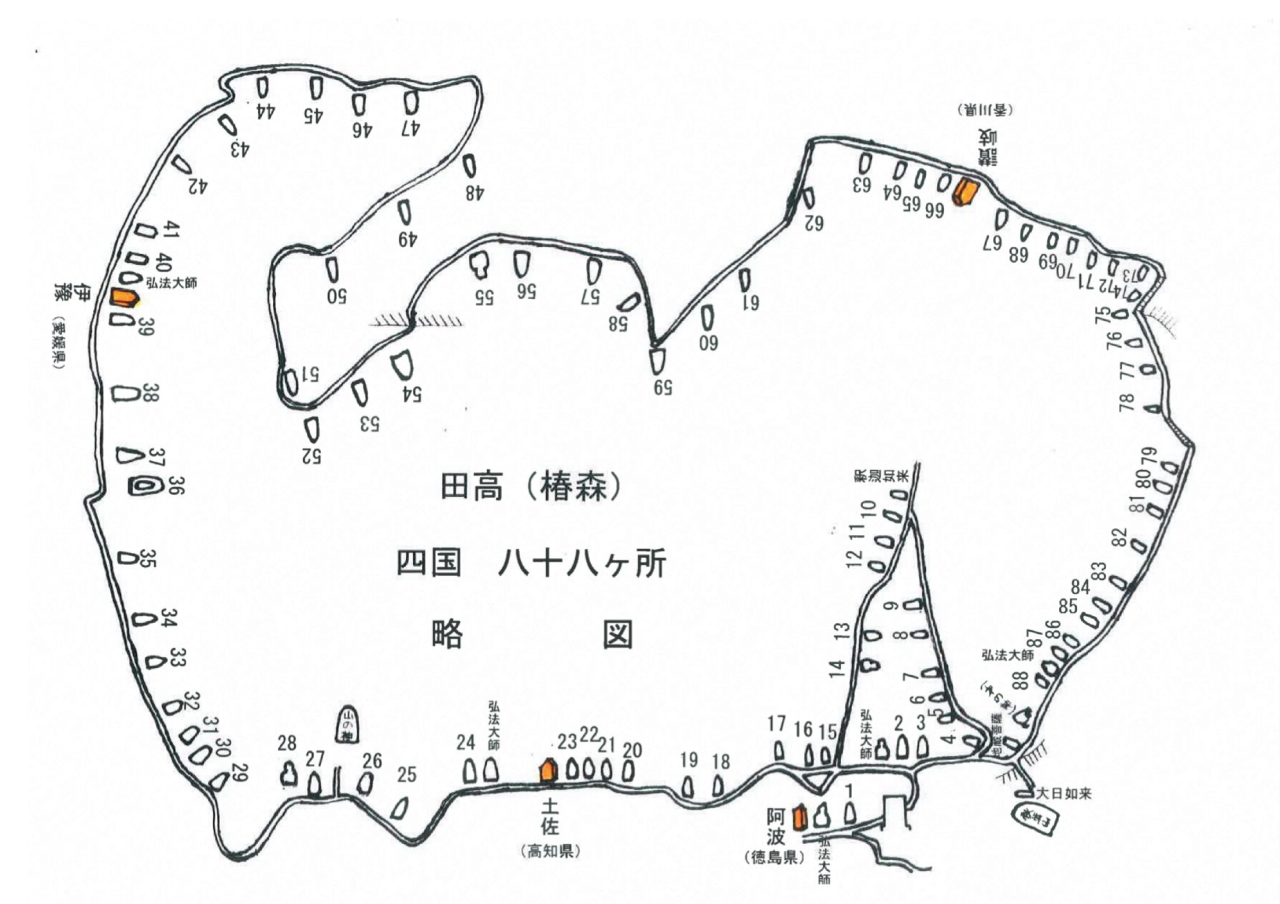

椿森八十八ヶ所の位置図

(田高の四国八十八ヶ所の歴史)

1835年、田高の斎藤与助さんの祖先が百日近くかけて四国に渡り八十八カ寺を礼拝し、それぞれのお寺から田高の地へ土を持ち帰りました。椿森全体を四国に見立て、礼所八十八ヶ所の順路をつくり、観音像を安置しました。持ち帰った土はそれぞれの観音像の下に埋めたそうです。以来、田高に小さな巡礼の地「椿森八十八ヶ所」が現存しています。

「椿森八十八ヶ所」略図

「椿森八十八ヶ所」略図五十五ヶ所目の観音像

考える力の結集

R5年度には、田高町内会が中心となり「ツバキ森活用に関するワークショップ」を2回開催しました。アドバイザーとして株式会社ロンド(地域づくりや人材育成をサポートする会社)に協力を求め、参加者23名が意見を出し合いました。このワークショップを土台に、田高町内会、八十八ヶ所保存会、農業法人組合、老人クラブ、子供会を構成員とする「(仮)ツバキ森再生と田高を未来につなげる会」を組織し、様々な活動の母体とする予定です。

課題解決の糸口

ワークショップを通し、地域全体で課題意識を共有したのち、椿森八十八ヶ所という貴重な地域の財産を活用し、地域住民のつながりを増やしながら、町内の活気を取り戻せないかと田高町内会が中心となり地域づくりの計画を立てました。1~2年目に継続的に椿森を保全する体制づくりを行い、椿森を地域内外にPRする方法を模索します。3年目には、椿を活用したビジネスを構築し、その収益により保全活動の継続を目指します。

1年目の内容・成果

令和6年度に県・市の支援を受け、椿森の保全計画を立て、樹木医の指導のもと施肥や剪定を行いました。また、ミニお遍路は子どもや高齢者でも歩けるよう、斜面には階段を設置し、散策路の整備を行いました。

また、地域住民や地域外の人に椿森を知ってもらう機会をつくろうと地域学習会・健康増進活動と称して、ミニ八十八ヶ所巡りとレクリエーションを盛り込んだ交流イベントを開催しました。27名が参加し、うち5名は町外からの参加者でした。

斜面に設置した階段

ヤブツバキの施肥の様子

八十八ヶ所を巡る参加者

交流イベントの集合写真

交流イベントの集合写真

県は、中山間地域等の農地の保全・活用を図るとともに、交流活動等を通して農山漁村地域の活性化を図る取組の拡大のため、県内で主体的な活動を行う団体を募集し、他地域への参考事例となる取組として支援しており、田高町内会もそのうちの1地区です。

今年度から2年間、田高町内会の取組を支援することで特別な地域財産を次世代に継承するための組織をつくり、活動を持続していくことを期待しています。