秋田県内で読書に関連した取組をしている方々「まちなかBOOKリーダー」に、特長ある取組の概要と「私の一冊」 を伺いました。

《お名前をクリックしてご覧ください》

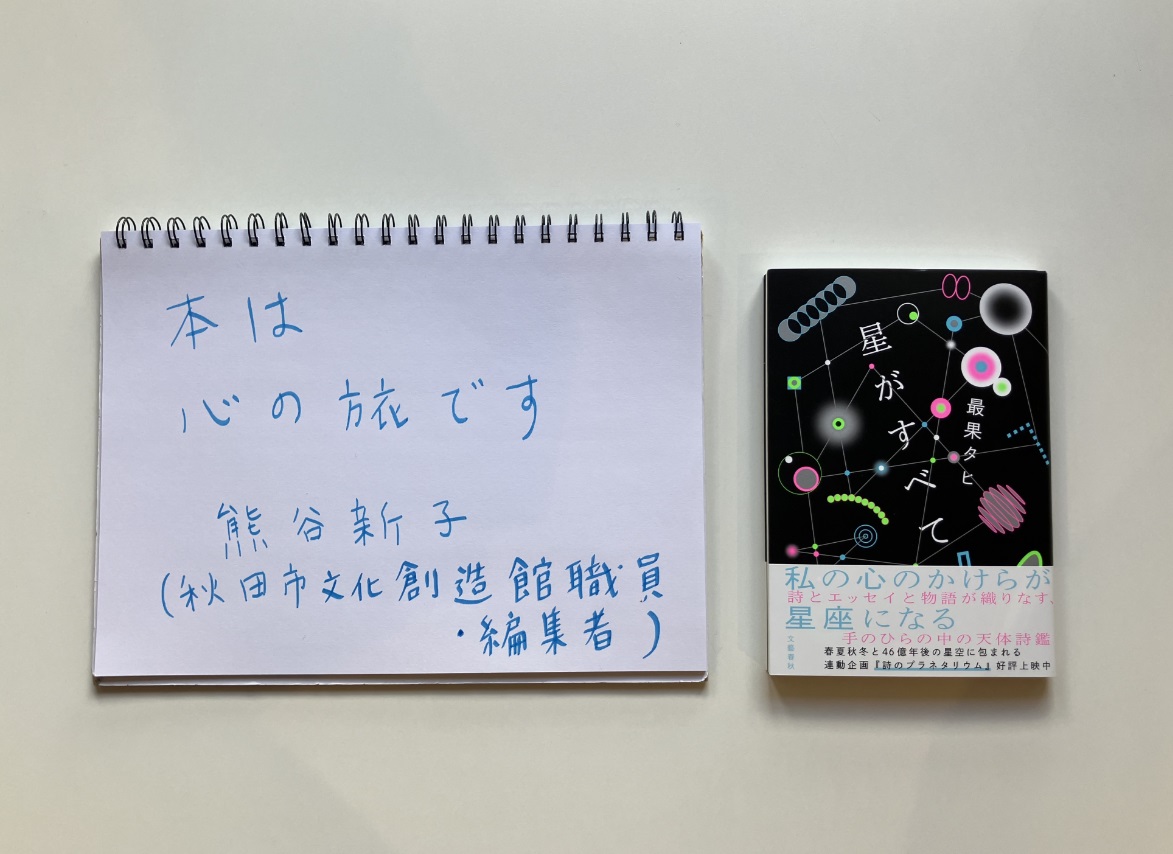

#22 熊谷新子さん<秋田市文化創造館職員・編集者(秋田市)>

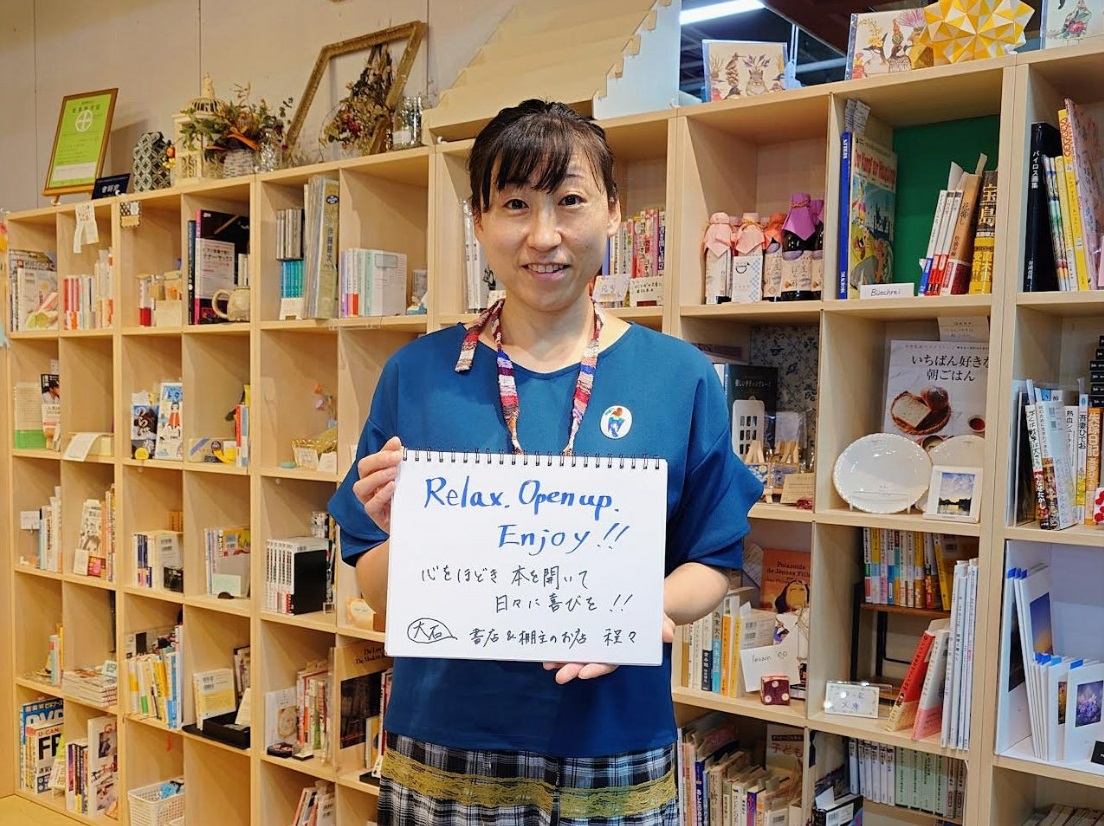

#21 大石美和子さん<程々(秋田市)>

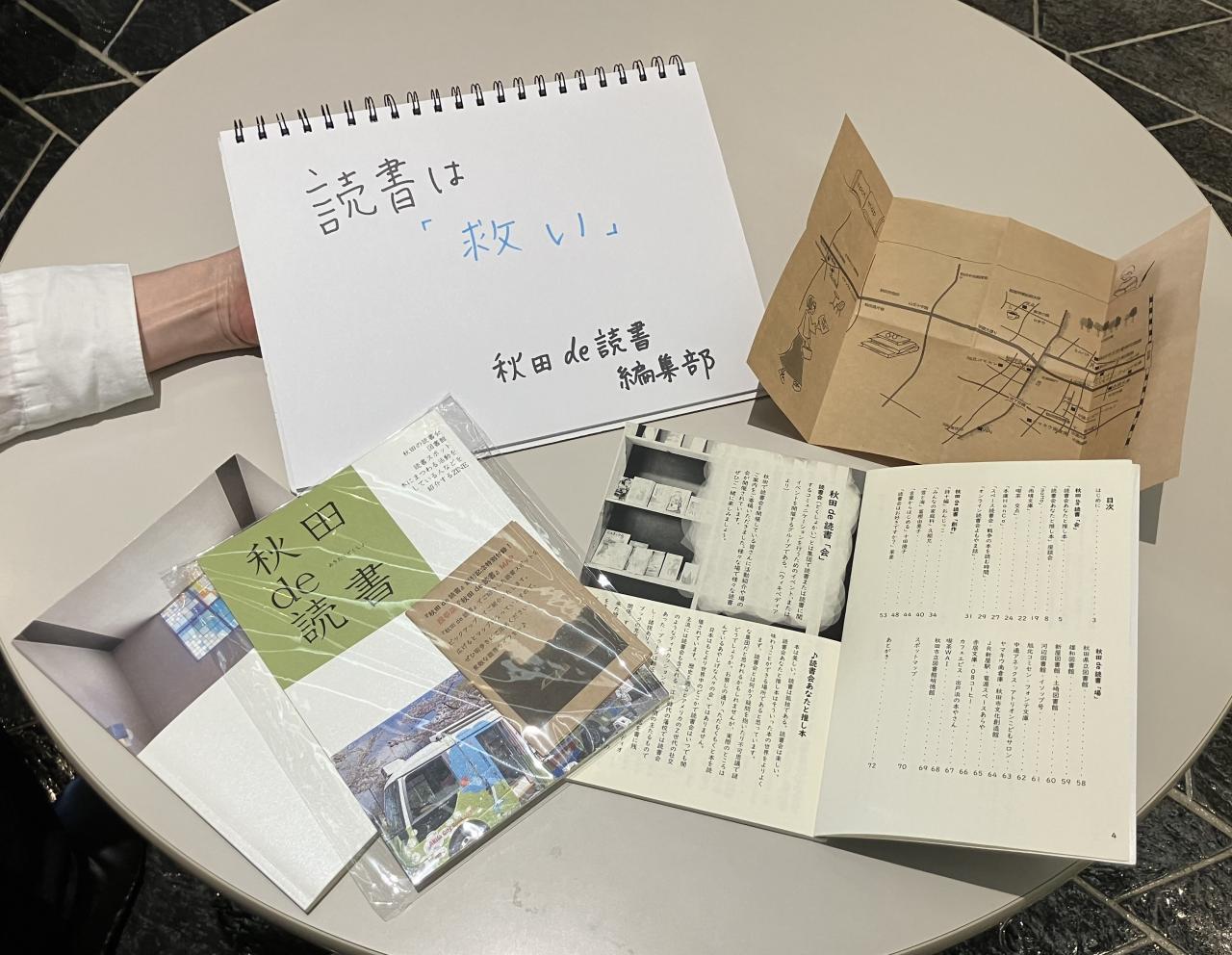

#20 『秋田de読書』編集部(秋田市)

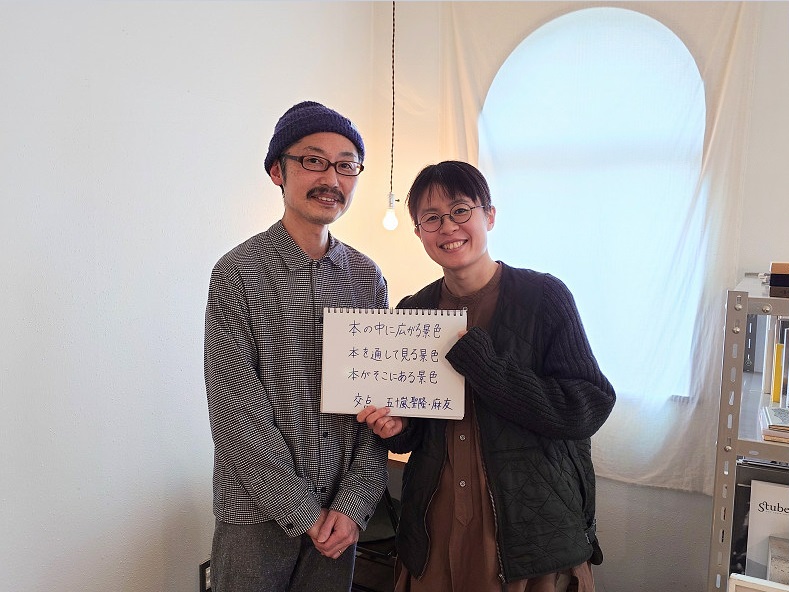

#19 五十嵐聖隆さん・五十嵐麻友さん<交点(秋田市)>

#18 伊藤あゆみさん<秋田でえほん交換会(秋田市)>

#17 小原益巳さん<西の杜書房(大仙市)>

#16 渋谷明子さん<BAILEY BOOKS(大仙市)>

バックナンバーはこちら

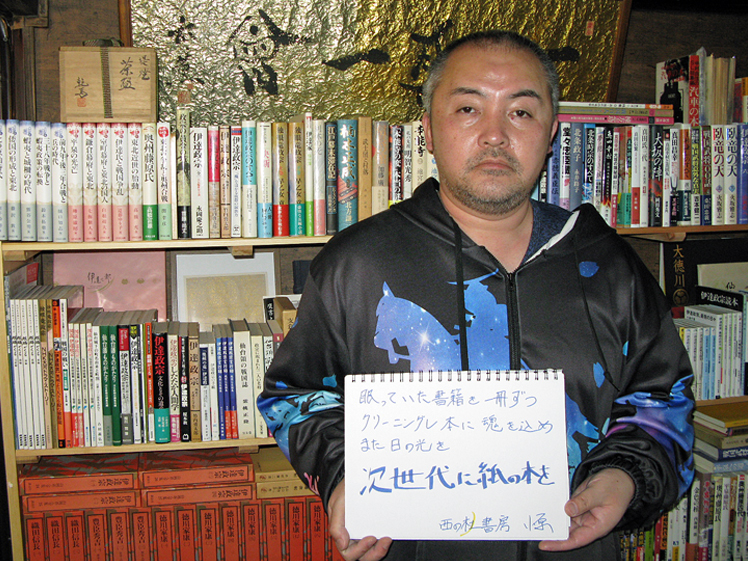

#22 熊谷新子さん<秋田市文化創造館職員・編集者(秋田市)>

『本は心の旅です』

本と秋田市文化創造館

私は20年ほど東京の出版社で編集者として働きました。関与の仕方は様々ですが、一度数えてみましたら、文芸、写真、絵本、デザイン、料理、コミック、ファッションなどのジャンルで100冊ほどを担当しました。秋田市文化創造館の開館準備の際、秋田に帰郷しました。

小さい頃は『シンデレラ』『マッチ売りの少女』『青い鳥』など絵本が好きで、文学に惹かれたのは国語の先生の影響を多大に受けた高校生の時です。夏目漱石の『それから』や『夢十夜』『硝子戸の中』、それと太宰治でしょうか。その気持ちのまま、出版社で働くことができました。

秋田でつくりたい本がたくさんあります。欲しい原稿もたくさん。本をつくること、それを読者に届けることは、簡単ではないと教わったのも秋田です。現在の職場である文化創造館を拠点に、アートや伝統文化、自然とデザイン、食、インタビューすること、書くこと、読むこと、写真や民俗学を軸にして、県内外の方々とコミュニケーションを続け、最終的により多くの方の手のひらに、本や、でなければ、人のぬくもりが残ればいいなと思っています。

私の一冊 ~元気がない時に、ページを開いて、元気を取り戻すことのできる本

『星がすべて』最果タヒ著/文藝春秋

「詩のプラネタリウム」というプラネタリウムの上映に合わせて10月3日に発売になりました、最果タヒさんによる星や天体にまつわる詩やエッセイの書き下ろしが多数収録された本です。普段、私は、「秋田」ということをなるべく意識して仕事と向き合っていますが、夜空や星や宇宙は境界がなく、果てしなくて、手が届かないという諦めが私の気持ちを静かにしてくれます。最果さんはたぶん、星々と、日常の生活にある花や光や朝露や隣の人の吐息の美しさを、等価ととらえています。儚いそれらを記録しようとするけなげさの中に、最果さんという詩人の、硬派な、まるで造形芸術をつかさどるような厳密性をも感じとることができます。元気がない時に、ページを開いて、元気を取り戻すことのできる本です。

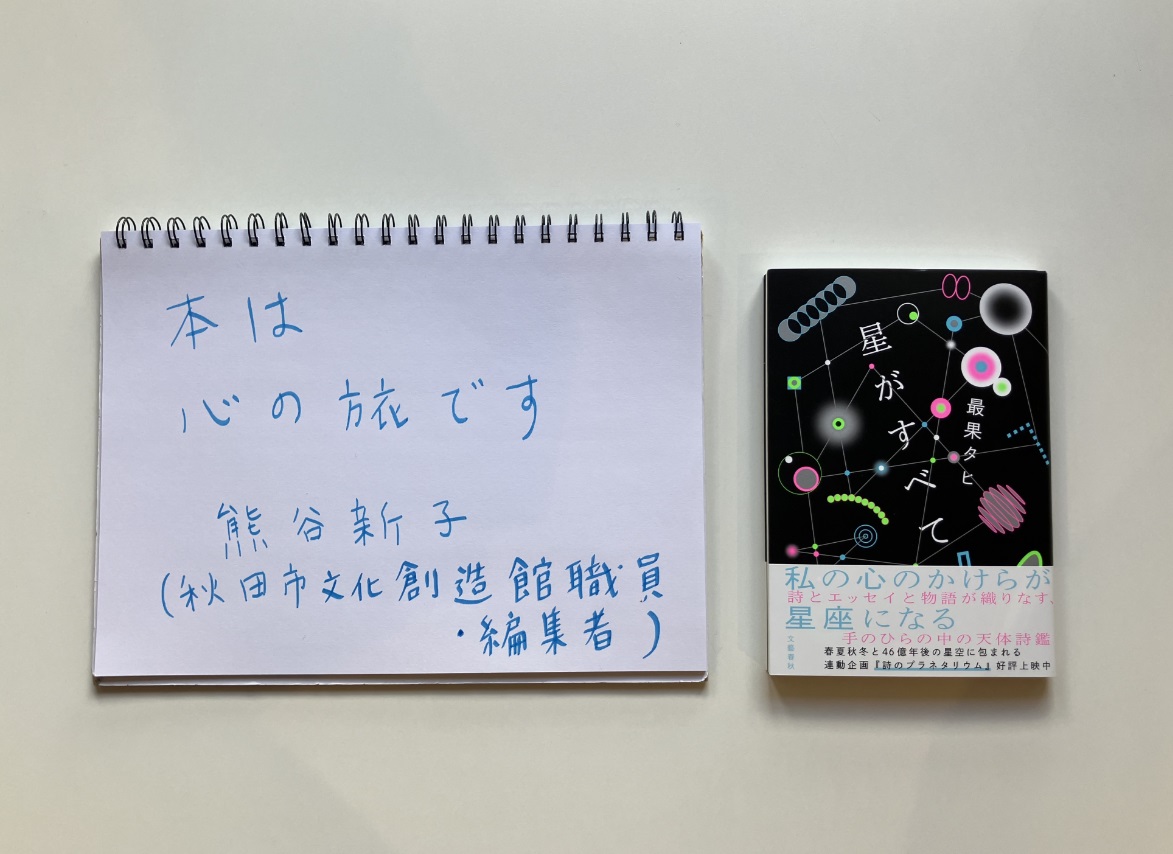

#21 大石美和子さん<程々(秋田市)>

『Relax. Open up. Enjoy!! 心をほどき 本を開いて 日々に喜びを!!』

お店について ~ふらりと立ち寄れて 程よく心地よく繋がれる 居場所を地域に

私は20年以上、秋田市の図書館で司書として働いてきました。その間、家族の在宅介護や自分自身の病気などを経験し、日常のなかでふらりと立ち寄れる場所の大切さを感じてきました。

また、本には、実用的に助けになることのほか、人の心に寄り添う力があると身をもって知りました。

そうした思いから、図書館のような公共サービスにプラスして、もっと柔軟に、もっと身近に、誰かと程よい距離で繋がれる場所が必要なのではないかと考えるようになったことが「程々」を開業するに至ったきっかけです。

「程々」は、秋田市民市場1階にあり、日常のなかでふらりと立ち寄れる小さな書店です。古本をメインに店主がセレクトしています。

月単位で棚を貸し出す「一箱オーナー制度」を活用したシェア型書店を併設しており、棚を借りた方(棚主)は本やハンドメイド雑貨などを自由に展示・販売することができます。それぞれの棚が、それぞれの世界を持つ小さなお店となって、訪れるたびに新しい出会いが生まれています。

売買で終わるのではなく、棚主の思いや物語が込められた本や雑貨などを媒体に、人と人とがゆるやかに繋がることが、「程々」の最大の特徴です。

また、本は文学に限らず、趣味や遊び、学びなどあらゆる興味に通じ、知的好奇心や新しいワクワクを掘り起こすきっかけにもなりますし、自分自身と向き合う時間もつくってくれます。

紅茶を飲みながら寛げるスペースもありますので、会話を楽しんだり、お一人でのんびりしたり、思い思いにお過ごしください。

今後は、棚主同士や来店者が自然に交流できるようなイベントも計画していきます。

私の一冊 ~何気ない日常を愛おしく見つめ直す本

『カラーひよことコーヒー豆』小川 洋子 著/小学館

本書は、特別な出来事ではなく、日々の生活や思い出の中に潜む小さな輝きを丁寧にすくい上げたエッセイ集です。黙々と仕事に励む人の姿や、心にそっと触れる瞬間の描写が温かな言葉で綴られています。

著者は、頑張る人への敬意や他者への感謝、互いに少しの気配りをしながら生きることの大切さと人生を楽しむ知恵を、柔らかくも力強い筆致で紡ぎ出します。読んでいると、ハッとさせられるような、深く心に刻まれる一文にもたびたび出会うでしょう。

あとがきに著者が記した「これを必要とする誰かのところへたどり着いてほしい」という言葉は、「程々」が大切にしたい願いとも響き合います。「程々」が声高に主張するのではなく、必要としている誰かの日常に寄り添い、その方にとっての居場所であってほしい――そんな想いと重なるのです。

『カラーひよことコーヒー豆』は、静かな力で読み手の背中を押し、何気ない日常が愛おしくなるよう明かりを灯してくれます。

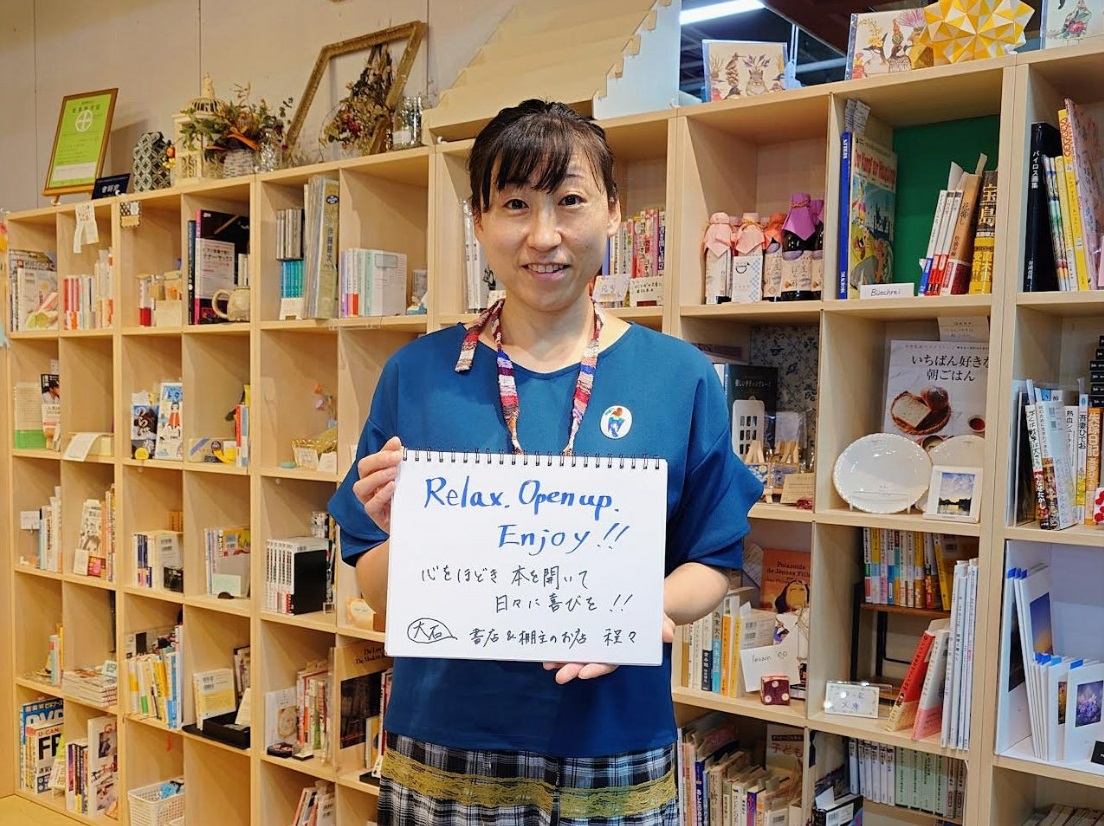

『本を読み、本について語らうことはひとつの「救い」』

『秋田de読書』について

2025年6月に『秋田de読書』というZINE(自費出版の小冊子)を作りました。編集部員は読書会で知り合った仲間3名です。

本誌の内容は3部構成で、1部は「秋田de読書“会”」。主に秋田市内で読書会を開催している方々の活動をご紹介しています。読書会参加者の座談会もあり、「読書会とは何か、どんな魅力があるのか」を存分に語り合っています。2部は「秋田de読書“創作”」。秋田にまつわる方々の詩、エッセイ、ショートショートなどの読み物です。3部は「秋田de読書“場”」。秋田市内の図書館をはじめ、喫茶店のユニークな本棚やフリースペースに本棚がある施設などのスポットガイドです。マップもついています。イベント会場や一部書店にて1冊1000円で販売中です。

『秋田de読書』をきっかけに気軽に読書を楽しんでいただけたら嬉しいです。本を読み、本について語らうことはひとつの「救い」。ひとりでも、本好きな人同士でも、存分に読書を楽しんでいただきたいと思います。

私の一冊 ~老人の“気高い強がり”に、勇気をもらう本

『老人と海』ヘミングウェイ 著、高見 浩 訳/新潮文庫刊

主人公は不漁が84日間も続いている老いた漁師。弟子に支えられギリギリの生活を送っていましたが、85日目の漁でついに巨大なカジキを捕え、数日にわたり“海”との死闘を繰り広げることになります。この通り、老人は終始絶体絶命です。しかし、彼は状況を嘆いたり、蔑んだり、後悔をすることはありません。過去・現在の自己を称賛し、肯定し、目の前の事だけを見つめ続けます。きっと老人にも顧みたくない過去や恐怖心はあったはず。でも、彼はその思いに浸ることではなく、気高く強がることを選んだ。それこそが正体不明の不安に打ち勝つことのできる唯一の態度なのだと気付かされ、胸が熱くなりました。とはいえ、私は老人ではありません。彼の1000分の1程度の困難にいつもおろおろ。だから何度でもこの本を開きます。「毎日が新しい日。」と心で呟くと、自分を信じて少しだけ頑張ってみるか。と小さな勇気が心に灯るのです。

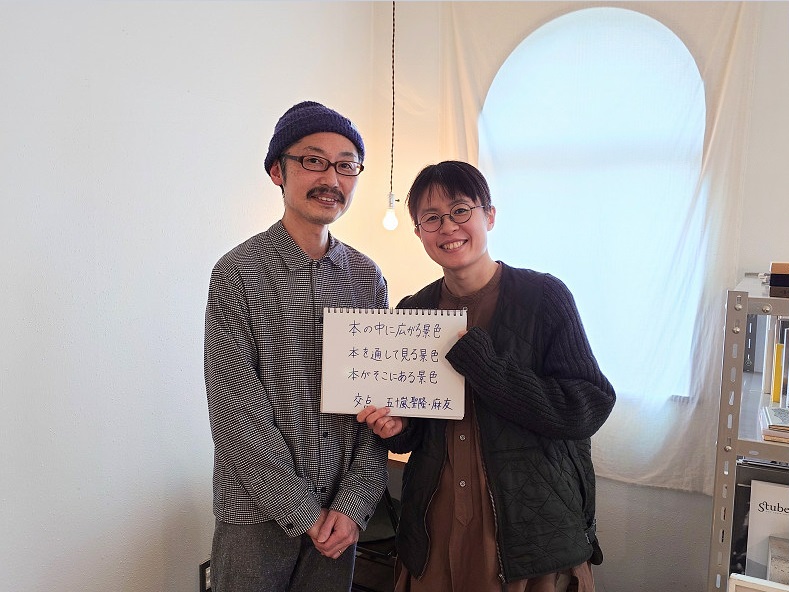

#19 五十嵐聖隆さん・五十嵐麻友さん<交点(秋田市)>

『本の中に広がる景色 本を通して見る景色 本がそこにある景色』

お店について

秋田市の喫茶店〈交点〉と申します。喫茶室のかたわらで日常の品や本もささやかに商っています。

私たち自身は、本や文学についての造詣が特別に深いわけでもなく、本をたくさん読む読書家ということでもなく、ただただ「本が好き」ということをよりどころに、店内の蔵書や販売する本が少しずつ増えてきた、というようなお店です。

時折、小さな催しを企画しています。読書会、版画の蔵書票の展示やワークショップ、編集者の方のトークイベント、詩の朗読会など、本にまつわるものも少しずつ増えてきました。(それ以外にも写真や絵の作品展、クラフト作品の販売会、音楽会なども開催しています。)

それから、「書斎喫茶」という時間を設けています。普段の営業と大きく違うことはないのですが、「お話し声は控えめに」など少しだけお願い事を加えた時間です。読書や書き物などに向き合っていただきやすい空間になれば……と思い不定期ですが月に1〜2回ほど設けています。

交点という店名は「人や物事が交わる点でありたい」という私たちの願いをこめたものです。「お客さまにとって」ということももちろんなのですが、私たち自身も交点を営むおかげで様々なご縁に恵まれていると感じています。

本好きの方の読書のための場所としても、お話を楽しみたい時も、一息つきたい時にも、それぞれの使い方でご利用いただけたら嬉しく思います。

私の一冊 ~胃と心を鷲掴みにされる「美味しい本」

『わたしを空腹にしないほうがいい』くどう れいん 著/BOOKNERD

冒頭がこの一文から始まるあたり、食への貪欲さを感じずにはいられません。

2018年に出版された、作家で歌人のくどうれいんさんによる食のエッセイです。タイトルのインパクトはもちろんのこと(私たちもタイトルに目を奪われ思わず手を伸ばしました)、れいんさんにとって食べること・料理すること・生きることが1本の糸で輪になってつながっています。れいんさんのエッセイを読んでいると、れいんさんとご飯を食べながらお話しているような気分になり、読み終わる頃には胃と心をガッと鷲掴みにされている。料理写真などの視覚情報がなくても美味しそうと感じるのは、れいんさんの言葉がイーストみたいに私たちの想像を膨らませてくれているからだと思うのです。この本は「美味しい本」と呼んで差し支えないでしょう。

『本のくに あきた』

秋田でえほん交換会について

読まなくなった絵本を持ち寄り、会場にある700冊以上の絵本の中から気に入ったものと交換できるイベント「絵本交換会」を主催しています。

2024年1月から活動を始め、2025年2月には4回目の交換会を開催しました。未就学児から小学生程度が対象で、直近では100名以上の親子が来場しました。

自身の子育ての経験から、冬季や梅雨の時季など天候が安定せず外遊びがしづらい季節を選び、主に旧松倉家の和室を会場として開催しています。毎回、絵本の交換のほか、アナウンサーによる読み聞かせやプチゲームなど、ゆっくりと時間を過ごすことができるよう工夫しています。

活動理念は「サークル・オブ・えほん」。買う、処分する以外のモノとの付き合い方を学べたり、自分の使わなくなったものを手放すことにより自らの成長を感じることができる作用もあると考えています。「購入すること」「借りること」のほかに「交換すること」が絵本との付き合い方の選択肢のひとつとして県民に浸透するように続けていきたいと思っています。

私の一冊 ~「生きる力はこれかも?」とヒントをくれた絵本

『ピッツァぼうや』ウィリアム・スタイグ 作、木坂 涼 訳/らんか社

ユーモアに満ちた温かい親子のやりとりが魅力的な絵本であり、シンプルながら子育てのヒントにあふれています。私はこの絵本を読んだときに「こんな子育てがしたい」と素直に思いました。

不安定な世の中で心配ごとを数えると不安になることもあるけれど、アイデアと工夫で愉しく暮らしていくことができるのではないかと思わせてくれる一冊です。

ちょっとした発想の転換や工夫の力は侮れません。子どもたちに「生きる力」として身につけさせたいと思いました。そして大人である私たちこそもっと身に付けるべき力だとも……。

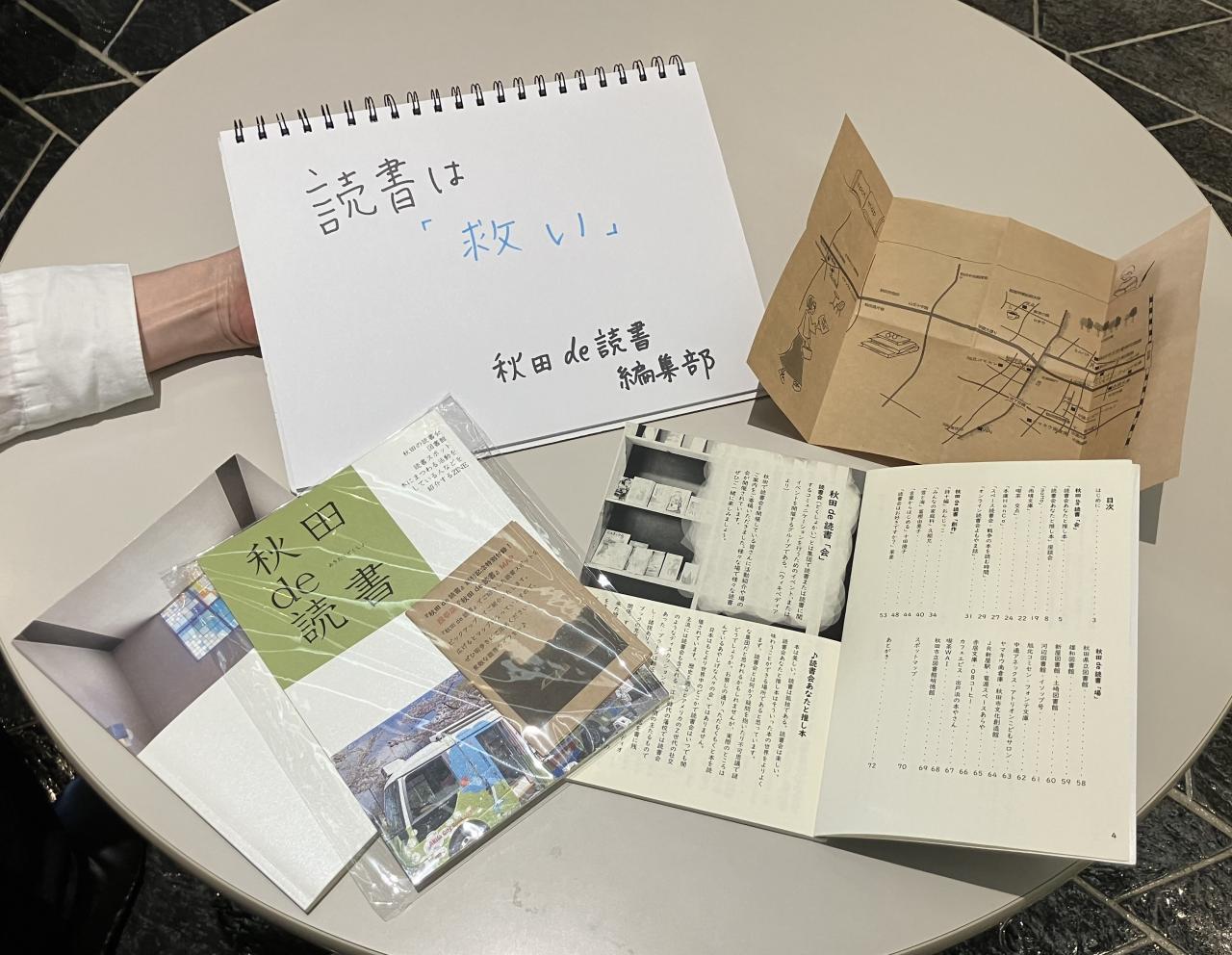

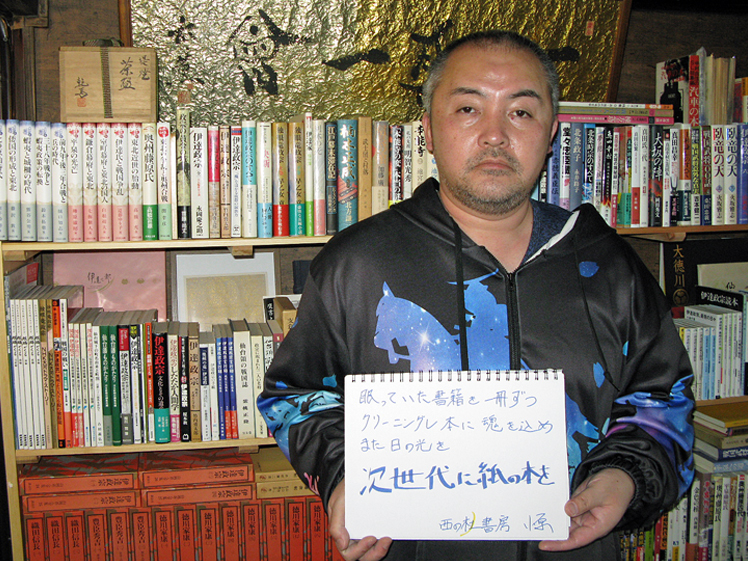

#17 小原益巳さん<西の杜書房(大仙市)>

『眠っていた書籍を一冊ずつクリーニングし本に魂を込めまた日の光を 次世代に紙の本を』

西の杜書房について

秋田県南唯一の実店舗古書店、西の杜書房です。眠っていた書籍を一冊ずつクリーニングし、蘇らせ、また日の光をあて次世代へおくりだします。

私の一冊 ~古書店をはじめるきっかけをくれた本

『伊達政宗言行録 木村宇右衛門覚書』伊達政宗(述)、木村宇右衛門(原編)、小井川百合子(編)/新人物往来社

現在は廃版になっている書籍でとてもレアです。伊達政宗公の側近が政宗公の日々を常に書き留めていた記録になります。私が古書店をはじめるきっかけにもなりました。伊達政宗公を知る上では欠かせない書籍になります。

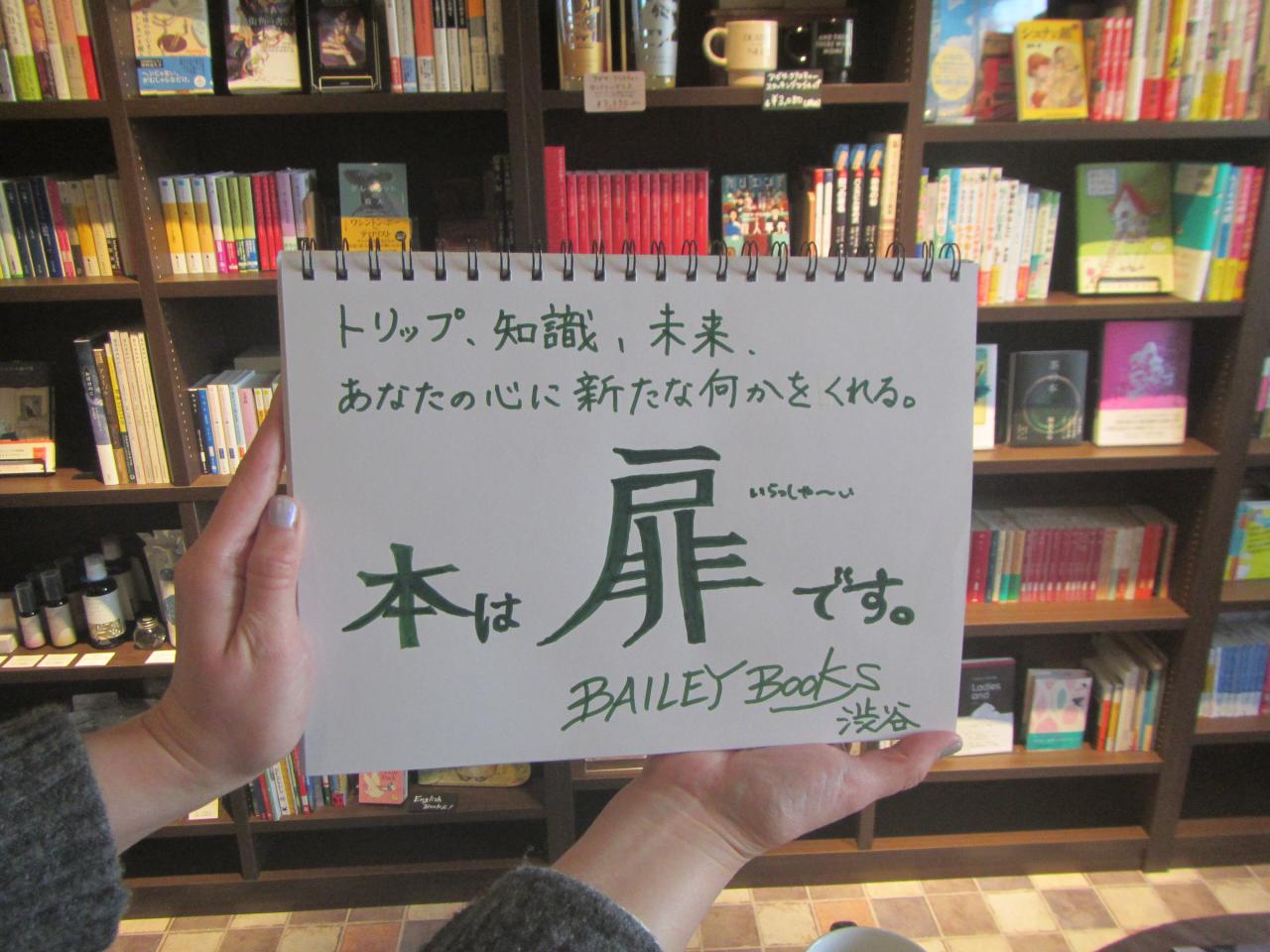

『トリップ、知識、未来、あなたの心に新たな何かをくれる。本は扉です。』

BAILEY BOOKSについて

23年4月にオープンしたBAILEY BOOKSは、JR大曲駅西口を出て正面に見える緑のドアと本の看板が目印。小さめながら洒落た雰囲気の店内には、店主の渋谷さんが選んだ本とアロマ雑貨が並びます。

駅前という立地から、近隣の住人や電車通学の学生だけでなく、出張ビジネス客や乗車中に読む本を選ぶお客さんなど、様々な人が立ち寄っています。

渋谷さんは、参加者が同じ課題図書を読んで、自分の思ったことを話し合うアメリカ式のブッククラブを主催したり、本にまつわる映画の上映会を自らの手で企画・運営したりと、本を起点にした活動を精力的に行っています。(あきたブックネット管理者)

私の一冊 ~国内外から見た「日本」について気づきをくれた本

『私のものではない国で』温又柔 著/中央公論新社

台湾出身で幼い頃に日本に移住した著者の温さん。幼い頃に本国を出たため、第一言語は日本語であり、執筆も日本語で行っています。

日本のタクシー車内で、彼女の母親が母国語で子どもたちに話しかけていると、運転手に「日本では日本語を話せ」と悪態をつかれるシーンや、ファミレスで話している母親たちが「あの子は純粋な日本人じゃないから……」という会話に傷つくエピソードが印象的でした。

きっと枠にハマりすぎた日本教育下の社会では、彼女にとって毎日のしかかるストレスは計り知れなかっただろうと思います。自身が反対の立場で、もし外国で生活していたならと思うととても辛くなりました。それでも、彼女は日本語のほうが母国語より流暢なので、母国台湾でも「よそ者」として扱われ行き場のない思いを抱いたのだといいます。

私は以前、都内で韓国系のIT企業に勤めていたことがあります。韓国人や在日韓国人の同僚と接する機会が多かったのですが、ある在日韓国人の同僚が同じようなことを言っていたのを思い出しました。

「私は日本で生まれ、育ったけれどハーフではない。純粋な韓国の血が流れているけれど、日本語しか話せなかった。でも、日本では外国人として扱われ、韓国では母国語を話せないよそ者だった。だから一生懸命にハングルを覚えたけれど、やっぱりずっと韓国で生まれ育った人たちの輪の中には上手く入っていけない。だから、会社の中でずっと韓国で育ったグループと、在日のグループに分かれているのに気づいてた?」と言われて、全く意識していなかった私は驚くと同時にかける言葉を失いました。知ったかぶりで「わかるよ」とか「でも大丈夫だよ」なんて無神経に答えられる訳がなかったのです。だって繊細すぎる問題なのだから。

この本を読んでいて、国内外から見た日本という国、日本人という人種についても改めて考え、気付かされました。

私は純粋な日本人として育ったがために、日本人とはどういうものかをよく知らなかったようです。すべて理解しなければという訳ではないけれど、ただただ日本人にこのエッセイを読んで実情を知ってほしいと感じました。