採用力向上に取り組む県内企業を紹介します【株式会社小滝電機製作所】

コンテンツ番号:85512

更新日:

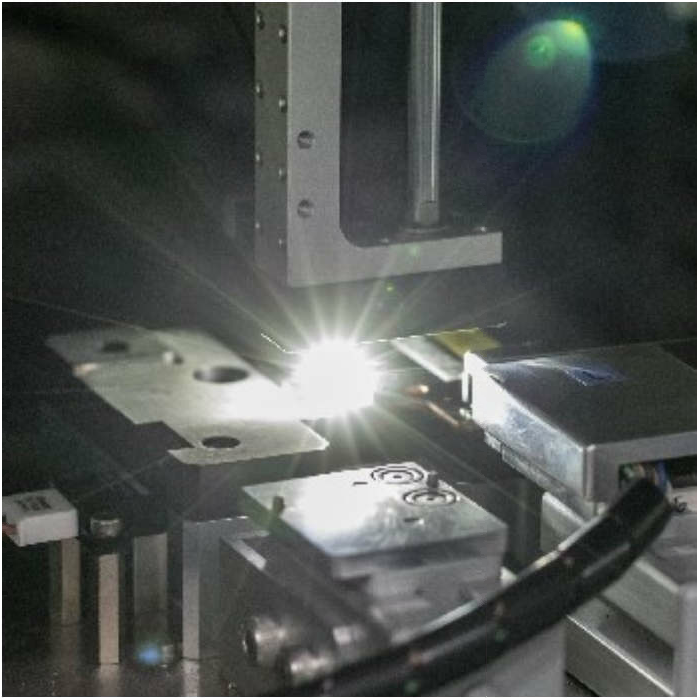

株式会社小滝電機製作所(大館市/車載LEDランプ基盤製造)

step01 第1回専門家派遣

2024年11月、本講座の担当専門家である岩井崇氏(株式会社広済堂ビジネスサポート)が株式会社小滝電機製作所を訪問し、採用力拡大にかかる課題整理と採用戦略の策定支援を行いました。

【課題】

大館市の株式会社小滝電機製作所は、世界トップレベルの自動車メーカーからヘッドランプやストップランプなどの車載用LEDランプ基板の製造を委託されており、その生産量は東北随一を誇ります。高い技術力で最先端のものづくりに取り組んでおり、秋田にいながら日本が世界に誇る自動車産業に携わることができる魅力がある一方、ハローワーク以外の求人活動経験がないなどBtoB企業ならではの魅力の発信手法の面で課題がありました。

【支援・取組内容】

- 求人の訴求方法を学び新たな採用手法を検討し進めることを第1歩目の目標とした。他社事例を参考に媒体掲載とATSシステムによる自社運用について双方のメリットを学び、理解を深めた。

- 求人票については掲載内容について取り決めがなく、企業説明が中心の内容となり、面接時のミスマッチも発生していることから、部門ごとの採用要件を確認し、具体的な採用要件を求人票に反映させていくこととする。さらに、求人票の内容を充実させるため、自社のPRポイントや強みを把握するための社内アンケートも実施することとした。

- テレビCM制作が決まっているためTalentClipやナビサイト、SNSなど、多様な媒体を活用したメディアミックス戦略を展開することで訴求拡大を図るようアドバイスした。

【今後の取り組み】

- 自社のPRポイント発見のため現場からのヒアリングを実施。

- 職種に合わせた表現や自社PRポイントの選定など求人票作成スキルを習得。

- 各部門の採用要件に合わせた求人票作成及び面接時の質問整理。

step02 第2回専門家派遣

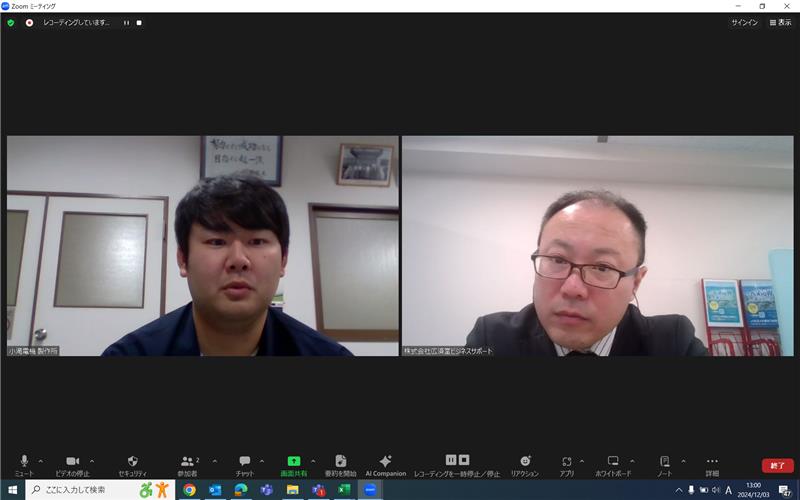

2024年12月、本講座の担当専門家である岩井崇氏(株式会社広済堂ビジネスサポート)が株式会社小滝電機製作所の採用力拡大にかかる課題の整理と採用戦略の策定支援(2回目・オンライン)を行いました。

【支援・取組内容】

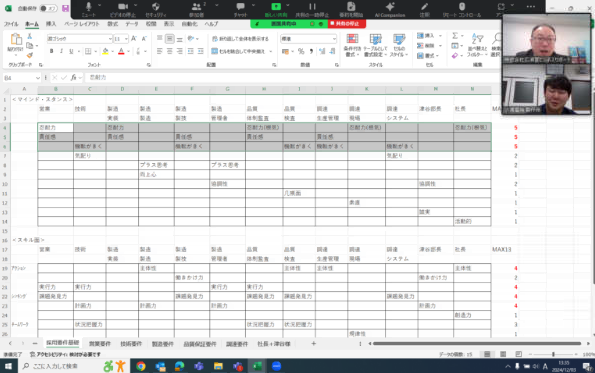

- 中途・新卒採用活動の確認と自社魅力の再確認

TalentClipに1名の応募あり、取り組みの手ごたえを感じる。さらに求人票の内容を充実させるため、ヒアリングで得られた自社PRポイントを、具体的な数値や実例を交えて求人票に反映させることとする。自社PRポイントの内容は新たに利用予定の新卒向けナビサイトの内容にも反映させる。 - 部門ごとの採用要件の確認

各部署の採用要件のヒアリングが完了し、次回までにその内容を整理し、採用要件に合わせた求人票を作成することとする。 - SNSツール運用の確認

使用するSNSは「Instagram」に決定。各部署より若手中心にSNS運用チームを結成。目的やルール、リスクなどを同じ目線で話しあうため、チームでワークを実施することとする。

【今後の取り組み】

- 広告効果の最大化を目的にハローワーク以外のツールを経験。

- 職種に合わせた表現や自社PRポイントの選定など求人票作成スキルを習得。

- 各部門の採用要件に合わせた求人票作成及び面談時の質問整理の準備。

- 「Instagram」の活用開始。

step03 第3回専門家派遣

2025年1月、本講座の担当専門家である岩井崇氏(株式会社広済堂ビジネスサポート)が株式会社小滝電機製作所を訪問し、採用力拡大にかかる課題の整理と採用戦略の策定支援(3回目)を行いました。

【支援・取組内容】

- 応募者対応の進捗とTalentClip求人票内容の整理

TalentClipを通じて応募があった候補者については、面接から採用に至るまでの選考期間に難色を示され辞退されてしまったため、今後の応募者対応に向けて電話、メールなど連絡手段やタイミングなどの方法を確認した。また前回までに行った各部署の採用要件のヒアリング内容を求人票や完成した新たなテレビCM素材に反映することとした。 - SNSサイト運用の進捗確認

SNS「Instagram」を運用するため、若手社員を中心とした運用チームを結成。顔合わせと簡単なルール確認のワークはすでに実施しており、2月からの運用開始を目標にルール整理を進めていくことを確認した。

【本事業を通じて得られた成果と今後の取り組み】

- ハローワークだけではなく、新卒向けナビサイトやSNSなど、複数の媒体を活用し、メディアミックスによる訴求拡大を図ることで、より幅広い層の求職者にアプローチできるようになった。

- 社内ヒアリングを通じて、自社の魅力や採用要件を明確にし、求人情報を改善することで、求職者に魅力的な情報を提供することができるようになった。