クマについてよくあるご意見・ご質問

コンテンツ番号:85123

更新日:

クマの基本編

Q1 秋田県にクマは何頭生息していますか。

正確に生息数を把握するのは困難ですが、秋田県では国内外で広く使われている手法(カメラトラップ調査とベイズ推定)により、2020年4月時点で2,800~6,000頭(中央値4,400頭)と推定されています。

2024年から2025年にかけて再度、生息数推定のための調査を行い、最新の生息数を推定する予定です。

Q2 クマが活発に活動するのはどの時間帯ですか。

季節にもよりますが、薄暗い時間帯(明け方・宵の口)が最も活動的になります。

ただし、日中も比較的活動していますので、「人が起きている時間帯はクマも活動している」と心得てください。

Q3 クマの痕跡を知りたいです。足跡や糞はどのような感じですか。

クマの足跡は指が5本あること、前足と後足では形が違うことが特徴です。

クマの糞は食べたものがあまり消化されずに出てくるので、食べたものによって色や質感などの見た目がかなり異なるという特徴があります。くさくないこと(食べたもののにおいがすること)も特徴です。

クマの痕跡を発見したら、まわりの方と情報共有し、お互いに注意しあいましょう。クマダスへの投稿にもご協力ください(ただし、市街地で発見したなど緊急性が高い場合は、至急警察もしくは市町村に直接お知らせください)。

クマの足跡(イラスト)

後足の形は人の裸足の足跡に似ていて縦長です。前足は後足と異なり、横長の形をしています。

クマの前足

クマの足は前後とも5本の指が並びます。成獣の前足(手のひら)の幅は10cm前後です。

.png)

クマの足跡①

畑についていた足跡(前足)です。5本の指が並んでいることがわかります。

.jpg)

クマの足跡②

泥のついた足でアスファルト上を歩いた跡です。

.png)

クマの足跡③

雪上についた足跡(後足)です。

5本の指が並んでいることがわかります。

(参考)犬の足跡

雪上の犬の足跡です。雪上の場合、雪が溶けるときにぼやけて大きく見えるため、クマと勘違いされることがあります。この足跡も大きいですが、指は4本で、手のひらの形もクマとは違うことがわかります。

.png)

クマの糞①

草を食べたクマの糞で、草の繊維がたくさん含まれています。春先から夏まで見られます。

.jpeg)

クマの糞②

クワの実を食べたクマの糞です。クワの実の軸や、小さな種がたくさん含まれています。6月頃に見られます。

.png)

クマの糞③

サクラの実を食べたクマの糞で、6~7月頃に見られます。赤~黒っぽい丸い実や種が含まれています(この糞には草の繊維も含まれています)。

.png)

クマの糞④

クリを食べたクマの糞です。白っぽいペースト状で、9~10月頃に見られます。ただし、ドングリなどの実りが悪い年は8月頃から見られることがあります

.jpg)

クマの糞⑤

柿を食べたクマの糞です。水分が多く、べちゃっとしています。柿のにおいがします。

柿は雪が降っても枝に実が残っていることがあるので、秋から冬にかけて見られます。

(参考)タヌキのため糞

タヌキには複数個体が同じ場所に何度も糞をする「ため糞」という習性があります。その結果、糞の量が多くなるため、大きな動物と勘違いされることがあります。新旧さまざまな糞が積もっていること、非常にくさいことでクマの糞ではないと判断できます。

Q4 クマのナワバリはどれくらいの広さですか。

クマはナワバリ(排他的に占有する地域)を持ちません。複数のクマが同じ地域を共有しながら生活しています。

個体ごとに普段利用している地域(行動圏)はオスで100㎢程度、メスで数㎢~数十㎢です。

Q5 温暖化の影響で雪の少ない年や暖かい冬が増えると、冬眠しないクマも増えるのでは。

クマは寒いから・雪が降るから冬眠するのではありません。食べもののない季節をエネルギー消費を抑えて乗り切るために冬眠するのです。

雪の少ない年や気温の高い冬であっても、山の中には食べものがありませんので、クマが冬眠せず活動し続けることはないと考えられます。

ただし、冬も人の生活圏にある食べもの(生ごみ、コンポスト、枝に残ったカキなど)にありつくことができている限り、冬眠せずに起きていることができます。人の生活圏でクマに食べさせないことが重要です。

Q6 秋田県にはツキノワグマとヒグマのハイブリッド個体がいると聞いたのですが。

いません。

秋田県に生息しているのはツキノワグマです(日本で野生のヒグマが生息しているのは北海道のみです)。

過去に県内で飼育されていたヒグマが逃げ出した事故が発生していますが、逃げ出した個体はその場ですべて捕獲されています。

なお、ツキノワグマとヒグマは別種の動物であり、自然界で交配し繁殖する可能性は極めて低く、現在のところ県内でそうした個体が確認された事実はありません。

事故防止編

Q7 クマによる事故を防ぐにはどうすれば良いですか。

②クマに会ってしまったら

クマの様子を見ながらゆっくり後ずさりをしてクマとの距離をとりましょう。背中を向けて走ってはいけません。クマが追いかけてくる可能性があります。

後ずさりをするときは、可能であれば木や電柱などクマと自分との間に遮蔽物が挟まる位置関係になるように移動しましょう。万が一の攻撃を受けづらくなります。

付近に建物や車など逃げ込める場所がある場合は、速やかに避難してください。

.jpg)

③襲われそうになったら

クマ撃退スプレーを持っている場合は迷わず使ってください。

何も無い場合は、防御姿勢をとってください。両手で首を抱え、顔を伏せる姿勢です(写真)。

クマは首から上を攻撃することが非常に多いため、防御姿勢によって頭部や顔面の損傷を少しでも小さく抑えましょう。

Q8 最近のクマは鈴やラジオの音に寄ってくると聞きます。音を鳴らすことでかえって事故につながるのではないですか。

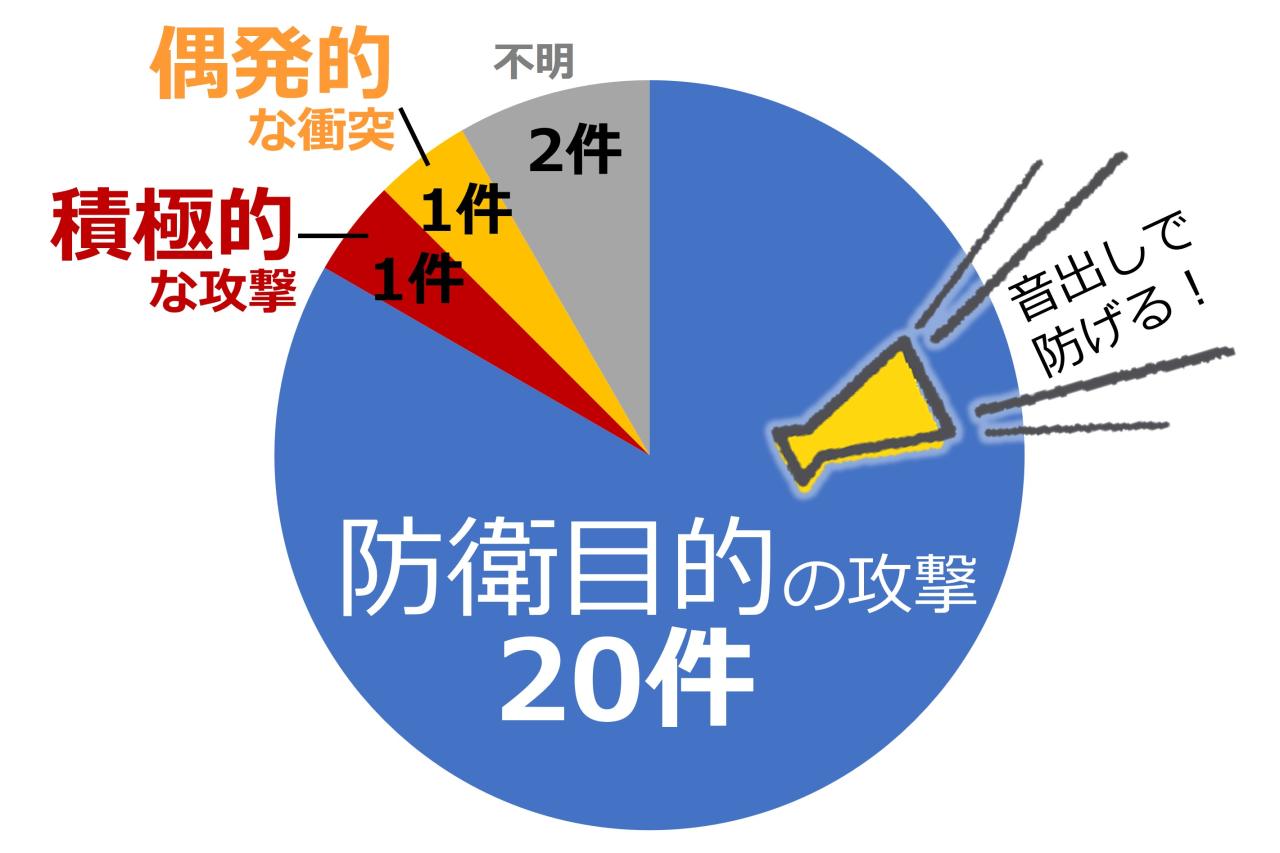

音を鳴らして人の存在をアピールし、クマに気付いてもらうことは、事故対策において基本中の基本です。

クマは基本的に人と至近距離で会わないようにしています。音などで人の気配を感じると人からそっと距離をとりますが、人が静かに行動していてクマが人の接近に気付けず、お互いに鉢合わせた場合、クマは自分自身の防衛目的で咄嗟に人を攻撃します(人が倒れたりひるんだ隙に自分が逃げるための攻撃)。

人身事故の調査結果から、「鈴は持っていたがじっとしていたので鳴っていなかった」「家にラジオを忘れた」「スピーカーの電池が切れていた」など、人が静かに行動しているときにクマと鉢合わせをした結果、事故に発展したパターンが大半であることが分かっています(右図)。鈴やラジオで賑やかにしていてクマに襲われた事例はほぼありません。

ただし、現在入山が禁止されている地域に関しては、鈴やラジオの音に積極的に接近してくるクマ(特定の個体)が確認されています!

入山禁止地域には絶対に立ち入らないでください!(入山禁止地域に関する情報はツキノワグマ情報をご確認ください)

また、持ち物が奪われた・後をつけられたなど、人に気付いていて積極的に接近してくるクマと遭遇した場合は、必ず市町村もしくは警察に通報してください。重大な事故(食害を伴う死亡事故、複数人が連続で襲われる事故など)に発展する危険性があります。

Q9 人に気が付いても逃げないクマがいます。

人の生活圏周辺に定着しているクマなど、車の往来や人の活動を見慣れている個体は、車や人から特に危害を加えられないことを学習しています。したがって、車や人と一定の距離が保たれていてクマが安全だと判断している場合は、人に気づいていてもクマが逃げないことがあります(写真)。

このようなクマの多くは、逃げないだけで、積極的に近づいてくることはありませんが、人と鉢合わせをすれば攻撃してくることが予想されます。バッタリ遭遇を避けるために鈴やラジオの音を活用してください。

Q10 両手をあげて体を大きく見せたり、大声を出すことは有効ですか。

体を大きく見せたり、大声を出すことでクマを退けられることもありますが、至近距離で遭遇した場合などは、かえってクマを興奮させてしまう可能性もあります(その場を立ち去ろうとしていたクマに対して大声を出した方が、クマに攻撃された事例があります)。

気迫で負けないことは重要ですが、大声を出せば必ずクマを退けられるとは考えない方が良いでしょう。

Q11 タバコや蚊取り線香の煙はクマよけになりますか。

Q12 クマに会ったら荷物を置いて逃げれば良いと聞いていますが。

絶対に荷物を置いて逃げないでください。

荷物の中にあるお弁当やお菓子などをクマが食べた場合、そのクマは「人を脅かせば食べ物が手に入る」という学習をします。本来であればクマは人を避けて行動しますが、このような学習をしたクマは、人から再び食べ物を得るため、積極的に人に接近するようになります。

人の荷物を狙ううちに行動がエスカレートしていき、人身事故に発展する危険性があります。クマには絶対に食べ物を与えないでください。

人と食べ物を結び付けて学習させないよう、山などに食品ゴミを捨ててこないことも重要です。

出没編

Q13 なぜクマは人の生活圏に出てくるのですか。

大まかに2つの理由が考えられます。「食べもの」と「通り道(やぶ)」です。

①食べもの

人の生活圏には農作物や実のなる庭木など、一度に・簡単に・大量に得られる食物が豊富にあります。こうした食物を覚えたクマは付近に定着して度々出没します。

人の生活圏へクマを入らせない・通わせないよう、農作物(廃棄作物含む)や実のなる庭木、食品ゴミ、コンポストなど、クマが食べる可能性のあるものはきちんと管理しましょう。

②通り道(やぶ)

クマはやぶなどの人目につきづらい場所を利用しながら行動しています。

近年は河畔林や耕作放棄地など手入れの行き届かないやぶが増えており、それらを通り道としてクマが人の生活圏に侵入しやすくなっています。

家や通学路周辺などのやぶを刈り払い、見通しをよくすることでクマが利用しづらい環境づくりに努めましょう。また、やぶの近くを通行したり、近くで作業をする場合は、クマとの鉢合わせを避けるため、音を立てて行動しましょう。

Q14 集落での出没が続いています。私たちにできることは何ですか。

①出没する理由をなくす

Q12のとおり、クマが食べる可能性のあるものをきちんと管理したり、クマの通り道になり得るやぶを刈り払ったりして、クマが出没しづらい環境づくりを心掛けてください。

②車庫や物置、作業小屋などの扉はこまめに閉める

クマは人目を避けて行動しますので、薄暗くて身を隠せそうな場所に入り込んでしまうことがあります。車庫や物置、作業小屋などの扉は開けっ放しにしないようにしましょう。

扉が無い、扉はあるが軽い力で開いてしまう(施錠できない)など、簡単にクマが入れそうな小屋には、生ゴミや空き缶などの食品に関連するゴミ、農作物、家畜飼料などを保管しないようにしましょう。

③情報を共有する

クマを目撃したり、痕跡を発見した場合は、まわりの方と情報共有し、お互いに注意しあいましょう。

クマダスへの投稿にもご協力ください(ただし、市街地で発見したなど緊急性が高い場合は、至急警察もしくは市町村に直接お知らせください)。

Q15 なぜクマの出没が増えているのですか。

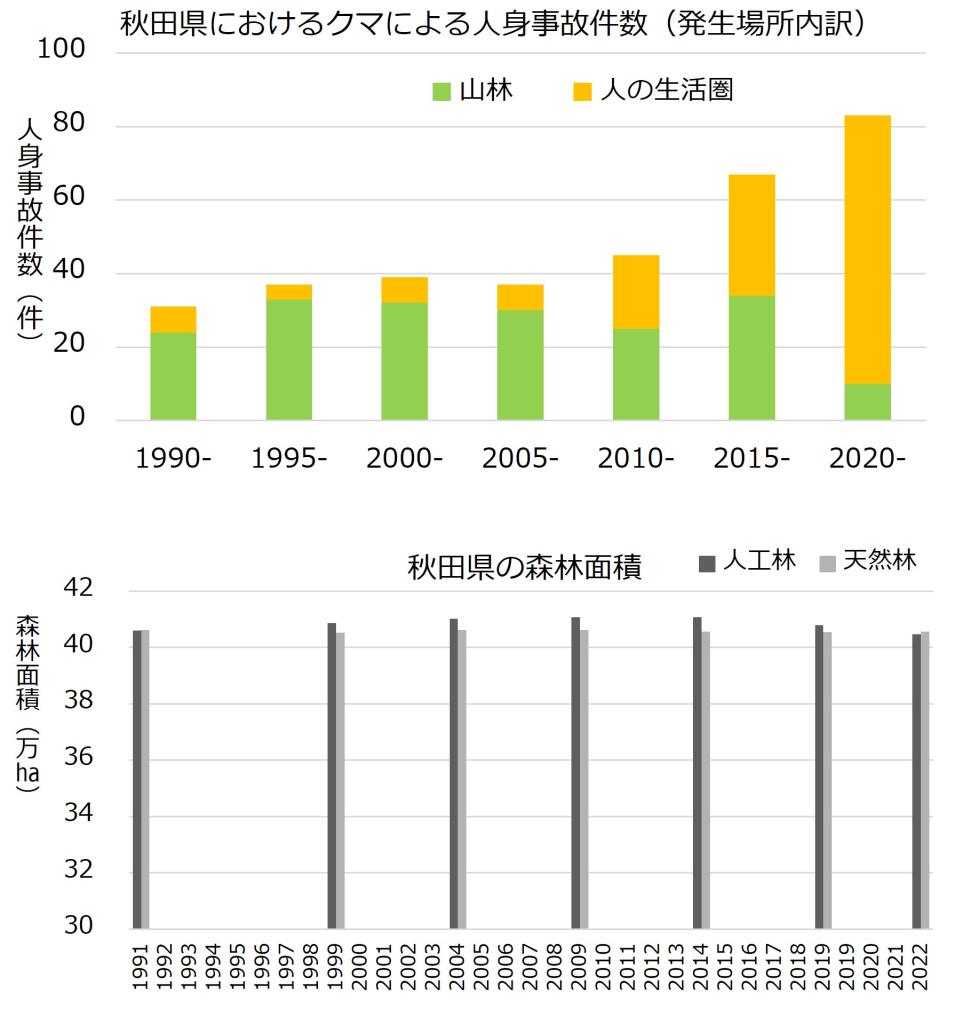

クマの分布が拡大していることが大きな要因と考えられます。

近年、人口減少や高齢化とともに人の生活圏が縮小したり、野山や農地など野外で活動する人数が減少したりしています。こうした人間活動の低下に伴い、クマの分布域が拡大しています。その結果、人とクマの生活空間が近接あるいは重複するようになっており、クマが出没しやすくなっていると考えられます。

Q16 クマが人の生活圏に出てくるのはクマが増えすぎたからではないのですか。

出没の多寡はクマの数「だけ」で決まるものではありません。クマの「数」のほか、「居る場所(分布)」や「山の中の食物量」などのバランスによると考えられます。

たとえば、2023年の秋はクマの大量出没が発生しましたが、2022年は出没が非常に少ない秋でした。クマはたった1年で急激に増える動物ではありません。2022年と2023年の大きな違いは、クマの数ではなく山の中の食物量だったと考えられます。

一方、山の実りがそろって不作になった年は過去にもあったはずですが、これまで無かった規模の大量出没が2023年に起きたのは、過去と現在のクマの数と分布の違いだったのではないかと考えられます。人とクマの生活空間が近接・重複した状況下で、人の生活圏にある食物にアクセスしやすい状況と山の実りの不作が重なったため、2023年の大量出没が発生したと推測されます。

(参考)ブナの結実調査結果

林野庁東北森林管理局 ブナ開花・結実調査

秋田県林業研究研修センター ブナ豊凶予報及びこれまでのブナ・ミズナラ結実状況

Q17 人間が山を開発したから住処を追われたクマが山から出てくるのではないですか。

秋田県において、クマの出没や人の生活圏における人身事故が増加してきたのは2010年代からですが、その前後で県内の森林(人工林・天然林)面積に大きな変化はありません。

秋田県における山の開発とクマの出没には関係が無いと考えられます。

また、秋田県のメガソーラーや風力発電の風車は大きな道路沿いや農地跡、海岸沿いにあります。クマの生息地の中心となる奥山を大きく開発するようなことは行われていません。

(参考)

秋田県林業木材産業課

秋田県林業統計

秋田県クリーンエネルギー産業振興課

秋田県内の再生可能エネルギーを利用した発電の導入状況

Q18 ドングリなどのクマが食べるものを山にたくさん置いてあげれば良いのではないですか。

野生動物に対し、給餌などの人為的介入を行うことは基本的に望ましくありません。

クマに限らず、本来食物が不足することで生息数が抑えられていたはずの鳥獣が、給餌によって増えすぎてしまう懸念があります。加えて、本来そこになかったはずのドングリ(種子)やそれについている虫が他所から持ち込まれることで地域の生態系のバランスが崩れる可能性もあります。

野生動物は自然の中でたくましく生きています。野生動物は野生のままに。

なお、秋田県ではナラ枯れ対策や針広混交林化事業を行っており、自然の植生回復や生物多様性の確保等を図っています。

(参考)

日本クマネットワーク クマのためにドングリを蒔く活動に関する見解

秋田県森林環境保全課 秋田県水と緑の森づくり税事業

捕獲編

Q19 クマによる人身事故や農作物被害を防ぐため、もっと駆除すべきではないですか。

捕獲(駆除)も重要な対策のひとつであり、各地域において状況に応じて捕獲が行われています。

ただし、クマの出没はクマの数「だけ」ではコントロールできません。出没要因を除去しない限り、いくら捕獲をしてもクマの出没は続きます。

捕獲「だけ」に頼る対策では、限界があります。出没要因の除去(農地への電気柵の設置、誘引物となる廃棄作物や生ゴミの適正処理など)と捕獲、両輪で対策を進める必要があります。一人ひとりがクマを集落に寄せ付けない、通わせないよう、対策に努めましょう。

Q20 出てきたクマを捕るのではなく、山に入って積極的にクマを捕獲するべきではないですか。

クマの出没や農作物被害、人身被害が多く発生するのは6~10月です。この時期の山は草木が生い茂り、見通しが非常に悪いため、捕獲者がクマと鉢合わせをする危険性があります。捕獲従事者の安全管理上問題が大きいため、出没や被害の多い時期に山に入って銃を用いた捕獲をすべきではありません。

(写真:実際にクマが潜んでいるやぶ。やぶが揺れるため、この中にクマがいるのはわかっていたが、姿はまったく確認できない。)

一方で、人とクマとの間に適切な距離をとり、棲み分けを実現するため、集落周辺に定着している個体に捕獲圧をかけるなどの対策は必要と考えています。この方法については現在情報収集・検討中です。

Q21 家の近くにクマが出ます。近くにわなを置いてもらえませんか。

集落内や市街地にわなを設置するのは難しい場合が多いことをご理解ください。

わなにはハチミツなどクマをおびきよせるための誘引餌を使いますので、かえってクマを集落内に引き寄せてしまう可能性があります。また、親子が出没していて、子グマだけがわなにかかってしまった場合、知らずにわなの近くを通った人が母グマからの攻撃を受ける危険性もあります。

さらに、誰でも簡単に見つけて近付ける場所に設置した場合、興味を持った人が触ってしまうことで、わなの仕掛けが作動しなくなる懸念や、ふいにわなのフタが落ちて人がケガをする懸念があります。

こうしたことを防ぐため、出没しているクマの構成やクマの通り道などを見極めながら、わなを設置すべきかどうか、設置するならどこが良いか、慎重な判断が必要です。

Q22 秋田県はクマを絶滅させようとしているのですか。

クマを絶滅させようとしていません。

人とクマとの間に適切な距離をとり、棲み分けすることを目指しています(秋田県野生鳥獣管理共生ビジョン)。

また、秋田県第二種特定鳥獣管理計画(第6次ツキノワグマ)では、地域個体群の長期にわたる安定的な維持に配慮しながら、人とクマとのあつれきを軽減させることを計画の目的としています。

秋田県のクマの管理の考え方については、こちらのパンフレットもご覧ください:秋田県のツキノワグマ対策-これからも豊かに暮らすために:管理の考え方ー

Q23 ハンターが金儲けのためにクマを大量に駆除しているのではないですか。

いわゆる「駆除」は、被害防止などの然るべき理由を元に、有害鳥獣捕獲として捕獲許可手続きを経て、市町村が実施しています。ハンター個々人の判断や希望で利益を得るために捕獲しているのではありません。

地域のくらしを守るため必要な捕獲です。ハンターの方々に対し、いわれのない批判はお控えください。

Q24 クマを駆除するのではなく、麻酔をかけて山奥に放すか、動物園で飼育してはどうですか。

クマを奥山に放獣しても元の捕獲場所(人の生活圏付近)へ回帰してしまう例が報告されていること、放獣先の地権者や周辺住民の理解を得ることが社会的に困難であること、現在本県の生息状況は安定していると考えられること等に鑑み、秋田県第二種特定鳥獣管理計画(第6次ツキノワグマ)計画期間中は放獣しないこととしています。今後、個体数のモニタリングを行う中で必要に応じ放獣の実施を検討していきます。

また、クマは長寿命の動物です。飼育下では30年ほど生きることが知られています。捕獲されたクマをすべて動物園に収容していると、あっという間に動物園がクマだらけになり、それぞれのクマを最大30年間飼育し続けることは容易ではありません。

秋田県では捕獲(駆除)だけに頼っているわけではなく、クマの個体数をモニタリングしながら、誘引物の除去や電気柵の設置等と併せて対策を行っています。

Q25 捕獲されたクマを引き取って飼育したいのですが。

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)において、クマは「特定動物」に指定されています。特定動物を飼育するには、飼育施設ごとに予め都道府県知事の許可を受ける必要があります。

ただし、動物愛護管理法の改正により、愛玩目的で新たに特定動物を飼養することは禁止されています。

なお、クマの捕獲許可について、許可申請を行う段階で捕獲の目的と捕獲後の処置について明記しています。捕獲の目的や捕獲後の処置に飼養と記載していない場合、その許可で捕獲したクマを飼養することはできません。

(参考)

環境省 特定動物(危険な動物)の使用又は保管の許可について

秋田県動物愛護センター 特定動物(クマ、ニホンザルなど)の飼養には、許可が必要です!

農作物被害防止編

Q26 農地がクマに荒らされます。クマが嫌うにおいや音はありますか。

今のところ、クマが絶対的に忌避したり、その効果が長期間持続するようなにおいや音は見つかっていません。

新奇なものに対する警戒心はあるため、音やにおい、光の出るものを設置することで一時的に出没を止めることは可能な場合がありますが、無害なものであることを学習すればいずれ慣れて効果を失います。クマがその農地に依存していればしているほど、なれるまでの時間は短くなります。

クマから農地を守るのであれば、クマが農地に侵入できないよう、適切に電気柵を設置することが推奨されます。

Q27 電気柵は危険ではないですか。触った人がケガをしないか心配です。

市販されている電気柵を使用する限り、危険なものではありません。

過去には電気柵(のようなもの)による死亡事故が起きていますが、それは自作のものによる事故でした。

市販されているものは電気事業法や関連する省令に基づいて製造されており、流れる電気量や間隔がコントロールされているほか、安全装置が整備されています。きちんと市販品を使用すれば、電気柵は安全で有用性の高いものです。

一方で、「触ってもケガをしないくらい弱い電気でクマ対策に効果があるのか」という疑問も聞かれますが、ケガはしなくても痛みは感じます。電気柵に触れると痛いと学習することによって、クマをはじめとした野生動物は電気柵を忌避するようになります。

Q28 電気柵をクマに突破されました。効果が無いのでは。

どのような道具も使いようです。

適切に使わなければ十分な効果が得られません。

突破された原因を探り、張り方を改善することで効果が出ると考えられます。

お困りの際は県自然保護課にご相談ください。

(写真:対クマでは電気柵のワイヤーは地上高20,40,60cmの3段に設置するのが望ましいが、ここでは一番下が地上30cmで、高すぎる状態)

Q29 クマ撃退スプレーを畑に撒いておけば対策になりますか。

クマ撃退スプレーはクマに襲われそうになった場合に、粘膜等への刺激でクマを退けるために使用するものです。忌避剤ではないので、予め撒いておいて効果があるものではありません。

Q30 クマが食べる作物は何ですか。農作物のほか、クマを誘引するものは何ですか。

クマが食べる作物は、果物全般、トウモロコシ、スイカ、メロン、ダイズ(葉・実とも)、ムギ、コメ、ソバなどです。地域によってはキュウリやカボチャ、トマトを覚えて食害する個体もいます。

農作物以外でクマを誘引するものは、果実類(クワの実やサクラの実、クルミ、クリ、カキ(甘柿・渋柿とも))、コンポスト、生ゴミ、空きビン・空き缶、米ぬかなどです。

Q31 家のクリにクマが来ますが、大切な木なので伐りたくないです。何か良い対策は無いですか。

必ずしも木を伐らなければいけないわけではありません。

木を残す場合は、以下のような対策が考えられます。

①電気柵

クマが木に近づくことができないよう、木の周りに電気柵を張りましょう。

②トタン巻き

木の幹が比較的まっすぐであれば、トタンを幹に巻くことで、クマが木に登れないようにすることができます。

ただし、地面に落ちた実にクマが来る可能性は残りますので、こまめに拾う必要があります。

③早めの収穫・こまめな収穫

クマに食べられる前に、こまめに収穫しましょう。収穫しやすいように樹高を低くするほか、収穫量を減らすため枝の量を少なくする(剪定する)ことも重要です。