秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 Q&A

コンテンツ番号:57595

更新日:

目次

- 条例全般

Q1:なぜ条例を制定したのですか。

Q2:「自転車」の定義を教えてください。 - 県民(自転車利用者)

Q3:自転車利用者は何をしなければなりませんか。

Q4:自転車を利用しませんが、県民として何をしなければなりませんか。

Q5:保護者は何をしなければなりませんか。

Q6:高齢者の家族は何をしなければなりませんか。

Q7:高齢者の家族とは誰を指しますか。 - 事業者

Q8:事業者は何をしなければなりませんか。

Q9:自転車を利用する事業者にはどのような事業者が含まれますか。 - 自転車小売業者

Q10:自転車小売業者は何をしなければなりませんか。

Q11:自転車小売業者による保険加入の確認はどのような方法で行う必要がありますか。

Q12:自転車小売業者が提供するとされている保険加入に関する情報とはどのようなものですか。

Q13:自転車小売業者による保険加入に関する情報の提供はどのような方法で行う必要がありますか。

Q14:自転車小売業者が保険に関する情報を提供することは、保険代理店ではない者が保険契約の募集等を行うことを禁じた保険業法に違反しませんか。 - 自転車貸付業者

Q15:自転車貸付業者は何をしなければなりませんか。

Q16:旅館・ホテルなどで無償で自転車を貸し出す場合も保険に加入する必要がありますか。 - 自転車損害賠償責任保険等

Q17:なぜ自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化したのですか。

Q18:条例(自転車損害賠償責任保険等への加入義務)に違反したら罰則はありますか。

Q19:加入義務の免除はありますか。

Q20:自転車損害賠償責任保険等にはどのようなものがありますか。

Q21:自転車損害賠償責任保険等はどこで加入できますか。

Q22:「自転車向け保険」に入らなければなりませんか。

Q23:高齢者でも加入できる年齢制限のない保険はありますか。

Q24:個人事業主でも事業者向けの自転車損害賠償責任保険等に加入する必要がありますか。

Q25:必ず個人で加入しなければなりませんか。

Q26:必要な補償額はありますか。

Q27:自分自身のけが等に対する保険への加入も義務ですか。

Q28:保険に有効期間はありますか。

Q29:中古自転車を買ったり、自転車をもらったり借りたりした場合も保険に入る必要がありますか。

Q30:県外から自転車で乗り入れる場合も自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりませんか。

Q1:なぜ条例を制定したのですか。

・県内では、毎年多くの自転車事故が発生しており、そのうち自転車側に違反があるものが約4割となっています。

・また、歩行者と自転車が衝突する事故も毎年発生しています。

・さらに、近年、全国的に自転車が関係した交通事故により1億円近い高額賠償を命じられるケースが社会問題化しています。

・このような状況から、交通ルールの遵守、自転車の点検・整備、自転車損害賠償責任保険等への加入等、自転車の安全で適正な利用を促進し、県民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するために本条例を制定しました。

Q2:「自転車」の定義を教えてください。

・道路交通法第2条第1項第11号の2で規定されている自転車を本条例における「自転車」としています。

・具体的には、ペダル又はハンド・クランクを用い、人の力によって運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助車、小児用の車等を除いたものをいいます。

(駆動補助機付自転車は、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)

・例えば、一輪車、小児用三輪車、キックボードは自転車に含まれませんが、電動アシスト付き自転車、大人用の三輪車は自転車に含まれます。

Q3:自転車利用者は何をしなければなりませんか。

・車両の運転者としての責任の自覚の下に、交通ルールや交通事故の防止に関する知識を習得し、自転車を安全で適正に利用するように努めなければなりません。

・自転車の側面に反射器材を備え付けるなど、交通事故防止のために必要な対策を行うように努めなければなりません。

・路面の積雪、凍結などの状態を考慮した上で、自転車を安全で適正に利用するか、利用を取りやめるように努めなければなりません。

・自転車の定期的な点検・整備を行うように努めなければなりません。

・自転車損害賠償責任保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補償するための保険又は共済)に加入しなければなりません。

Q4:自転車を利用しませんが、県民として何をしなければなりませんか。

・自転車の安全で適正な利用について理解を深め、自転車の安全で適正な利用に係る取組を自主的かつ積極的に行うように努めなければなりません。

・国、県、市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するように努めなければなりません。

Q5:保護者は何をしなければなりませんか。

・未成年者に対して乗車用ヘルメットの着用についての助言など自転車の安全で適正な利用のために必要な措置を行うように努めなければなりません。

・未成年者が利用する自転車について、定期的な点検・整備を行うように努めなければなりません。

・未成年者が自転車を利用する場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

Q6:高齢者の家族は何をしなければなりませんか。

・高齢者に対して、乗車用ヘルメットの着用についての助言など自転車の安全で適正な利用のために必要な措置を行うように努めなければなりません。

Q7:高齢者の家族とは誰を指しますか。

・高齢者と同居する親族や別居する子、孫、兄弟姉妹を指します。

Q8:事業者は何をしなければなりませんか。

・自転車の安全で適正な利用について理解を深めるとともに、事業活動で自転車を利用する場合は、自転車の安全で適正な利用に係る取組を自主的かつ積極的に行うように努めなければなりません。

・通勤で自転車を利用する従業者や事業活動で自転車を利用する従業者に対して、自転車の安全で適正な利用に関する啓発や指導を行うように努めなければなりません。

・国、県、市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するように努めなければなりません。

・事業活動で利用する自転車の側面に反射器材を備え付けるなど、交通事故防止のための措置を行うように努めなければなりません。

・事業活動で利用する自転車の定期的な点検・整備を行うように努めなければなりません。

・事業活動で従業者に自転車を利用させる場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

Q9:自転車を利用する事業者にはどのような事業者が含まれますか。

・自転車を利用する事業者には、配達などのために自転車を使用して業務を行う事業者のほか、官公署、会社、事業所の業務で自転車を利用する事業者も含みます。

Q10:自転車小売業者は何をしなければなりませんか。

・自転車の購入や整備をしようとする者に対して、自転車の点検・整備の方法など自転車の安全で適正な利用のために必要な情報を提供するように努めなければなりません。

・自転車の購入や整備をしようとする者に対して、自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認するように努めなければなりません。また、自転車損害賠償保険等に加入していることが確認できなかった場合は、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するように努めなければなりません。

Q11:自転車小売業者による保険加入の確認はどのような方法で行う必要がありますか。

・保険証券等により確認することが基本ですが、明示することが困難な場合や不明な場合は、口頭による確認で構いません。

Q12:自転車小売業が提供することとされている保険加入に関する情報とはどのようなものですか。

・自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容などです。

Q13:自転車小売業者による保険加入に関する情報の提供はどのような方法で行う必要がありますか。

・県等が作成するチラシなどを活用いただき、次の内容について説明してください。

・多くの保険会社等から、自動車保険、火災保険、傷害保険等の特約として販売されている個人賠償責任保険が自転車損害賠償責任保険等の一種であり、契約者本人だけでなく、同居の家族や生計を一にする別居の未婚の子もカバーしている場合もあるため、保険証券などをよく確認すること。

・インターネットやコンビニでも広く販売されていること。

・自転車安全整備士が点検確認を行い、その自転車が安全な自転車であることを示した「TSマーク」に付帯した保険もあること。

Q14:自転車小売業者が保険に関する情報を提供することは、保険代理店ではない者が保険契約の募集等を行うことを禁じた保険業法に違反しませんか。

・県等が作成するチラシを活用するなどにより、一般的な自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容などを説明していただく場合は、違反になりません。

Q15:自転車貸付業者は何をしなければなりませんか。

・自転車貸付業者は、貸出用自転車の側面に反射器材を備え付けるなど、交通事故防止のための措置を行うように努めなければなりません。

・自転車貸付業者は、貸出用自転車の定期的な点検・整備を行うように努めなければなりません。

・自転車貸付業者は、貸出用自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

・自転車貸付業者は、利用者に対し、貸出用自転車の保険の内容に関する情報を提供するように努めなければなりません。

Q16:旅館・ホテルなどで無償で自転車を貸し出す場合も保険に加入する必要がありますか。

・有償・無償を問わず、利用者に自転車を貸し出している場合は、自転車損害賠償責任保険等へ加入しなければなりません。

Q17:なぜ自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化したのですか。

・近年、全国的に自転車が関係した交通事故により1億円近い高額賠償を命じられる事例が発生しており、被害者の保護と自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務としました。

・また、国土交通省の調査によると、保険加入を努力義務としている自治体の保険加入率が約40%に対して、義務としている自治体の保険加入率は約60%と高い割合を示していることから、保険加入を促進するために義務としました。

Q18:条例(自転車損害賠償責任保険等への加入義務)に違反したら罰則はありますか。

・罰則は設けておりません。自転車には自動車のような登録制度がなく、自転車損害賠償責任保険等には、人にかける保険と自転車本体にかける保険があり、補償範囲も契約者本人だけでなく、家族も対象となる場合があるなど様々な種類があるため、保険加入状況をすぐに確認することができないためです。

・罰則はありませんが、県民の皆様の安全安心のため、違反のないようにしてください。

Q19:加入義務の免除はありますか。

・自転車を利用していれば、誰でも事故の加害者になる可能性があることから、加入の免除は設けていません。

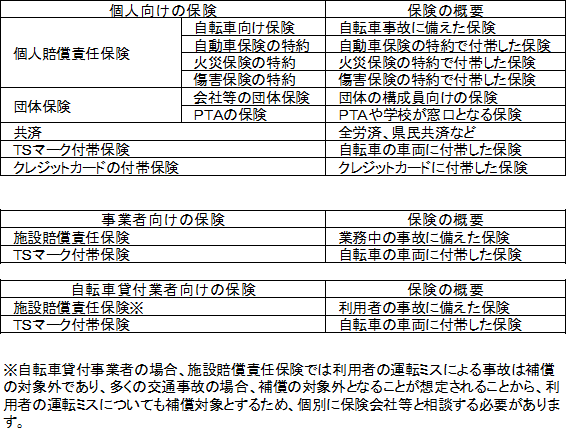

Q20:自転車損害賠償責任保険等にはどのようなものがありますか。

・個人向けの保険としては、自転車向け保険のほかに、自動車保険や火災保険等の特約としての個人賠償責任保険、PTA保険等の団体保険、自転車安全整備士による点検を受けることで加入できるTSマーク付帯保険等があります。

・事業者向けの保険には、施設賠償責任保険、TSマーク付帯保険があります。

Q21:自転車損害賠償責任保険等はどこで加入できますか。

・個人賠償責任保険、共済、施設賠償責任保険等の加入に関しては、各保険や共済等の取扱店に確認してください。

・TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店に確認してください。

Q22:「自転車向け保険」に入らなければなりませんか。

・Q20のとおり、自転車損害賠償責任保険等には、自転車向けの保険だけではなく、多くの種類があるため、必ずしも「自転車向け保険」に加入する必要はありません。

・加入状況チェックシートを活用し、自身が加入している保険等で自転車利用時の事故による損害が補償されているか確認の上、補償されていない場合には、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

加入状況チェックシートはこちらからダウンロードできます。 [174KB]

Q23:高齢者でも加入できる年齢制限のない保険はありますか。

・保険によって、契約者や被保険者の年齢に制限を設けている場合や年齢制限がない場合があります。自動車保険や火災保険などの特約としての個人賠償責任保険は、年齢制限なく同居する親族を対象にしている場合が多いです。また、TSマーク付帯保険は自転車の本体にかける保険であるため年齢制限はなく、自転車の所有者以外が運転していた場合でも補償されます。

Q24:個人事業主でも事業者向けの自転車損害賠償責任保険等に加入する必要がありますか。

・個人賠償責任保険では、業務中の事故は補償対象外となっているため、業務中の事故をカバーするために施設賠償責任保険等の事業者向けの保険に加入する必要があります。

・なお、TSマーク付帯保険は、自転車の本体にかける保険であり、業務中でも補償対象となります。

Q25:必ず個人で加入しなければなりませんか。

・自転車損害賠償責任保険等の種類によっては、契約者本人だけでなく、家族全員が補償対象となるものなどがあるため、必ず個人で加入するものではありません。補償範囲等の詳細については、加入している保険会社等に確認してください。

・自転車の車両に付帯したTSマーク付帯保険は、自転車の所有者だけでなく、その自転車に乗っている人が補償の対象となります。

Q26:必要な補償額はありますか。

・条例では補償額について規定していません。補償額は保険によって様々ですので、ご自身に合った補償内容の保険等に加入してください。なお、自転車利用中の事故により9,521万円の賠償命令が出された事例があります。

Q27:自分自身のけが等に対する保険への加入も義務ですか。

・条例で加入を義務としているのは、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補償するための保険ですので、自身のけが等に対する保険の加入義務はありません。

Q28:保険に有効期間はありますか。

・多くの保険は有効期間が1年となっていますので、期限がきたら更新するか新たに保険へ加入する必要があります。詳しくは加入している保険会社等に確認してください。

・TSマーク付帯保険も有効期間は1年ですので、期間が過ぎる前に改めて点検整備を受けましょう。

Q29:中古自転車を買ったり、自転車をもらったり借りたりした場合も保険に入る必要がありますか。

・中古自転車を買った場合、自転車をもらった場合、借りて乗る場合も、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。

・なお、TSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、もらったり、借りたりした自転車に有効期限内のTSマークが貼ってあれば、改めて保険に加入する必要はありません。

Q30:県外から自転車で乗り入れる場合も自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりませんか。

・秋田県内で自転車を利用するときは、この条例の適用を受けますので、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。