八郎湖の概要

コンテンツ番号:26334

更新日:

1 八郎湖の概要

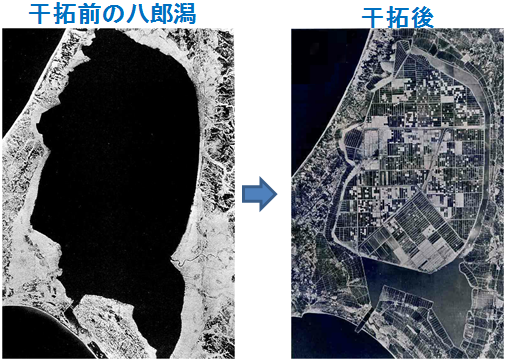

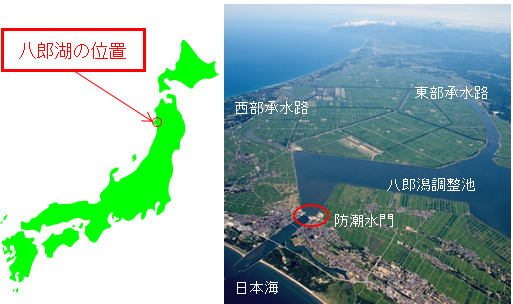

八郎湖は、秋田県の中央西部、男鹿半島の付け根に位置し、昭和32年から始まった八郎潟干拓事業によって残された3つの水域(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路)を合わせた総称です。

干拓前の八郎潟は、東西12km、南北27km、面積220.24km2の汽水海跡湖で、琵琶湖に次ぐ我が国第2位の面積でしたが、干拓後は、面積47.32km2、総容量132.6百万m3、集水域面積894.34km2で、東部流域から流入する中小20あまりの河川や水路を水源としています。

八郎湖は、干拓事業により船越水道に設置された防潮水門で日本海からの海水の浸入を防ぐことで淡水化し、大潟村をはじめとする隣接市町の農業用水として利用されています。また湖内では、ワカサギやシラウオを主な魚種とする漁業が営まれています。

八郎湖の水質は、干拓事業が完了してから徐々に富栄養化が進行し、近年はアオコが大量に発生するなど、水質汚濁の問題が顕在化しています。このため 秋田県では、平成19年12月に湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼の指定を受け、「八郎湖に係る湖沼水質保全計画」を策定し、水質保全に資する各種事業を関係機関と連携して実施しているところです。

|

|

2 八郎湖の略歴(八郎潟干拓から今日まで)

| 年度 | 出来事 |

| S32年5月 | 八郎潟干拓に着手 |

| S52年3月 | 干拓事業完了 |

| S53年 | 比較的広範囲でアオコ発生 |

| S62年 | 8/31~9/1 台風により海水流入 |

| H2年 | ヤマトシジミ漁獲量1万トン余 |

| H11年 | アオコ大発生 ワカサギ・水道水に異臭問題 |

| H13年 | 全国湖沼ワースト5位(COD年平均値 8.8mg/L) |

| H18年 |

県「八郎湖環境対策室」設置 |

| H19年12月 | 全国11番目の指定湖沼に指定 |

| H20年3月 | 湖沼水質保全計画(第1期)計画期間:H19~24年度の告示 |

| H26年3月 | 湖沼水質保全計画(第2期)計画期間:H25~30年度の告示 |

3 八郎湖の各水域の大きさ

| 水域 | 水面面積 (km2) |

貯水量 (百万m3) |

平均水深 (m) |

|

| 東部承水路 | 10.7 | 20.0 | 1.9 | |

| 西部承水路 | 5.1 | 8.8 | 1.7 | |

| 調整池 | 31.5 | 103.8 | 3.3 | |

| 計 | 47.3 | 132.6 | 2.8 |

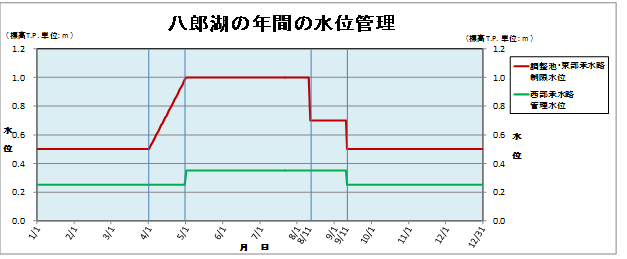

※上記の貯水量は、年間を通じて最も高い管理水位となる5/1~8/10の水位(調整池・東部承水路でT.P.+1.0m、西部承水路でT.P.+0.35m)の状態で算定したもの。 (注)T.P.:東京湾中等潮位

4 調整池の湖底形状

八郎潟干拓の際に湖底の浚渫土を用いて堤防を築堤しており、今もその浚渫跡が窪地として残っています。

調整池一帯がほぼ3m未満ですが、中央干拓地正面堤防付近には3m~8mの区域があり、最深部は10mにもなります。

5 八郎湖流域の広さ

894.3km2

6 八郎湖の水位管理

八郎湖の水位は、「秋田県八郎潟防潮水門管理条例」、「秋田県八郎潟防潮水門管理条例施行規則」及び「水利使用規則」により規定されており、概要は次のとおりです。

調整池・東部承水路

・制限水位:調整池の水位を洪水時を除き、これを超えて上昇させない水位

7/1~8/10:T.P.+1.0m、8/11~9/10:+0.7m、9/11~9/31:+0.5m

・確保水位:かんがい用水等の供給のため確保すべき基準日毎の水位。基準日外の日は当該日の直前の基準日水位と直後の基準日の水位から等差的に算出される水位とし、これより低下させないようにする。

3/31:T.P.+0.5m、5/1:+1.0m、8/31:+0.7m、9/10:+0.5m

西部承水路

・管理水位:5/1~9/10:T.P.+0.35m、9/11~4/31:+0.25m

ダウンロード

内部リンク