宇都宮孟綱日記

コンテンツ番号:844

更新日:

幕末秋田藩の家老の日記

江戸時代の最終章を生きた武士の、天保12年(1841)から慶応4年(1868)までの日記

宇都宮孟綱日記

(うつのみやたけつな)

秋田県公文書館 編

全8巻 刊行

宇都宮孟綱とは?

宇都宮孟綱は、天保12年(1841)から慶応4年(1868)にかけて家老職を勤めた人物です。藩内の権力抗争を経て安政4年(1857)に筆頭家老となり、藩行政の最高責任者として江戸時代の最終段階の秋田藩をすべて取り仕切る人物となります。

『宇都宮孟綱日記』には?

『宇都宮孟綱日記』は天保12年6月の家老就任時から慶応4年(明治元年)12月まで残っており、これをめくると、「ペリー来航」「禁門の変」「大政奉還」「戊辰戦争」といった事件が数多く出てきます。

それも秋田藩の筆頭家老として決断を下さなければならなかった人物の視点で記述されています。

第1巻では…

41歳で家老に就任した天保12年6月から弘化2年(1845)5月までの約4年間の事績が書かれています。

比較的平穏な時期に若くして家老になった宇都宮孟綱が、後年藩内の諸勢力を調整し一つの方向に推進した重厚な政治家に成長する、いわば助走の時期の日記です。

普段の家老の職務はどのようなものなのか?江戸詰めの家老に任命され、初めて暮らした江戸でいかなる日々を送ったのか?など興味深い内容です。

第2巻では…

弘化2年(1845)5月の藩主佐竹義厚の参勤交代に従って江戸から秋田へ戻る道中記から、嘉永元年(1848)12月までの3年間の日記を収めました。

弘化3年(1846)9月に江戸で死去した藩主佐竹義厚の葬儀をどのように秋田で執り行ったのか。

また、嘉永元年(1848)5月に秋田沖に初めて外国船が現れたことで、どのような海防の議論が城中で交わされたのかなど、興味深い内容が盛りだくさんです。

第3巻では…

嘉永2年(1849)1月から嘉永5年12月までの4年間の日記を収めました。

秋田藩では藩主交代に伴い、嘉永2年5月から10月にかけて幕府から目付を迎えています。

領内見回りの様子や接待の様子などが分かります。

付録として、嘉永2年に幕府からの指示で作成に当たった「海岸絵図」と第3巻全文のPDFデータが入ったCD-ROMが付いています。

第4巻では…

嘉永6年(1853)1月から安政2年(1855)6月までの日記を収めました。

第4巻の見どころは、ペリー来航の記事です。江戸幕府を揺るがした大事件を、秋田藩の家老はどのように見たのか?

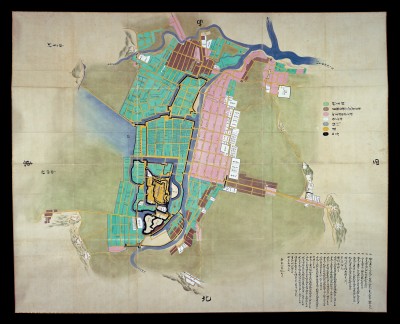

付録として、嘉永2年(1849)5月作製の「御城下絵図」と第4巻全文のPDFデータが入ったCD-ROMが付いています。

第5巻では…

安政2年(1855)8月から安政5年(1858)4月までの日記を収めました。

第5巻は安政の大地震に始まり、筆頭家老就任で終わります。

天災、政争、藩主義睦の突然の死…次々と起こる事件を宇都宮孟綱はどのように乗り切り藩政の頂点に立ったのか?

第6巻では…

安政5年(1858)5月から万延元年(1860)12月にかけての日記を収めました。

その間、徳川家茂の将軍就任・安政の大獄・桜田門外の変などの幕末を彩る事件が起き、孟綱自身の筆でその事件を記しています。

また孟綱が蝦夷地へ巡検に行く候補として挙がったり、ロシア船が男鹿門前村沖に出現するなど、幕末の気運を感じ取れる事件が続きます。

第7巻では…

万延2年(1861)正月から元治元年(1864)12月にかけての日記を収めました。

その間、孟綱は230年振りの将軍上洛に藩主が供奉する際の御用係を勤め、禁門の変に際し京都の情報収集を行わせ、さらに秋田藩の軍制改革において西洋流砲術取立の御用係も命じられました。

既に還暦を過ぎた孟綱でしたが、幕末の風雲が急を告げる中、多忙な日々が続きます。

第8巻では…

元治2年(1865)正月から慶応4年(1868)12月にかけての日記を収めました。

孟綱は高齢から家老職を退き家老加談を仰せ付かりますが、その後、長州征伐、14代将軍徳川家茂薨去と慶喜相続、孝明天皇崩御、大政奉還へとめまぐるしく動く政局に対して情報収集と対応に追われています。

孟綱が激務に堪えず家老加談を退いた後、秋田藩領内に庄内藩など反政府軍が侵攻しました。

戦争が終わった後、孟綱は慶応4年12月28日に明治改元を祝う俳諧を詠み、翌日に28年間書き続けた日記の筆をおきます。

付録として、第1巻と第8巻の全文のPDFデータが入ったCD-ROMが付いています。

ご注文は

秋田活版印刷株式会社までご連絡ください。(018-888-3500)