令和6年度 AKITA女性アスリートSMILEプログラム 血液検査事業 事業報告

コンテンツ番号:81809

更新日:

AKITA女性アスリートSMILEプログラム血液検査事業 事業報告 [1595KB]

AKITA女性アスリートSMILEプログラム 血液検査事業

事業報告

スポーツ振興課

令和5年度から始まったAKITA女性アスリートSMILEプログラムでは、女子アスリートに特有の健康被害である3主徴「利用エネルギー不足」「視床下部性無月経」「骨粗しょう症」の実態を把握し、早期発見による栄養指導や怪我の予防などの介入に繋げることを目的とし、令和6年度も引き続き事業を継続した。

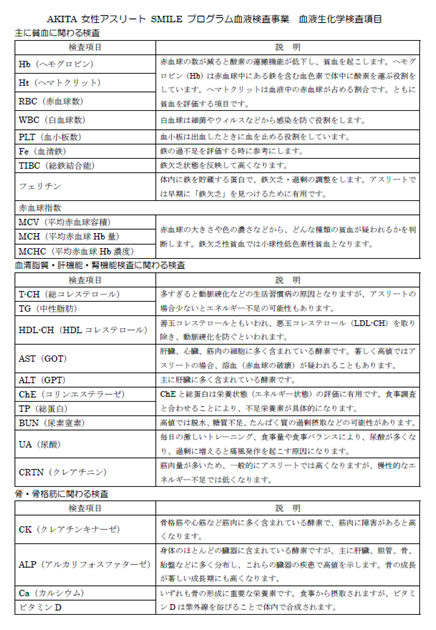

血液検査事業の検査項目は、令和5年度と同様、国立スポーツ医科学センターによる内科のメディカルチェック、秋田県スポーツ科学センターで行われている「アスリート血液診断」等を基に選択した。

AKITA 女性アスリートSMILE プログラム血液検査事業血液生化学検査項目[95KB]

【令和6年度 血液検査事業総評】

本事業は、競技レベルを問わず、スポーツをしている女子中高生を対象とした。一部食事・運動などの影響を受ける項目を含んだが、検査へのアクセスを優先し、随時採血とした。同時に、身長・体重・体脂肪率の測定を行った。

参加数は、合計72名(2024年8月2日28名、8月9日 8名、2025年1月6日 7名、2025年1月9日29名)であった。

年齢の内訳は、12歳1名、13歳5名、14歳3名、15歳14名、16歳32名、17歳16名、18歳1名(中学生9名、高校生63名)であった。事業2年目となり、本年度は中学生の参加者が増加した。

競技種目の内訳は、バスケットボール46名、ソフトテニス11名、バレーボール7名、陸上競技3名、軟式野球・ソフトボール・柔道・剣道・水泳各1名であった。

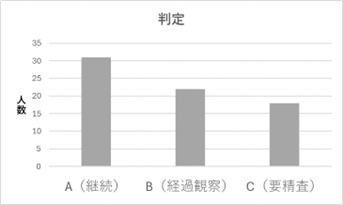

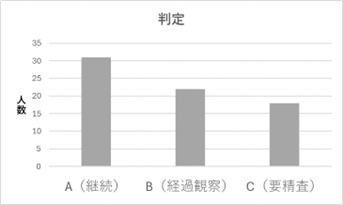

検査後、「継続(A)」「経過観察(B)」「要精査(C)」の判定と検査結果に対するコメントを参加者及び指導者へ文書にてフィードバックした。指導者へのフィードバックは、参加者の同意を得ることを条件とした。

フィードバックは、日本スポーツ協会認定スポーツドクターの資格を有する整形外科医、内科医、産婦人科医、スポーツ栄養士がそれぞれの専門の視点で個別にコメントした。

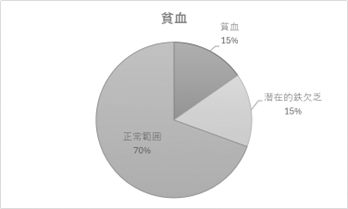

アスリートは貧血になりやすい状態であることが知られており、国体(現国スポ)選手の低ヘモグロビンの頻度は女子中学生8.6% 女子高校生19.6%との報告がある(1995~2001年都道府県実施血液検査集計)。

令和6年度の血液検査事業では貧血は15%であった。また15%が貧血ではないが潜在的鉄欠乏(貯蔵鉄フェチリンの低値)の状態にあった。なお、ヘモグロビンは12.0㎎/㎗以下を貧血とし、フェリチンの基準値は4.6~207.4ng/mlであるが、女子アスリートの場合20ng/ml以下を潜在的鉄欠乏と判定した。

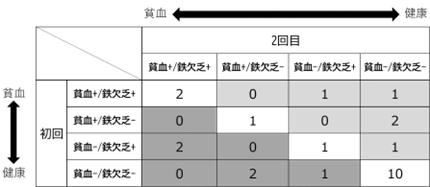

令和5年度・令和6年度と連続して血液検査事業に参加した者が24名であった。初回検査で貧血を指摘された7名全員が、2回目検査時にはヘモグロビン、フェリチン値が上昇、うち4名はヘモグロビン・フェリチンとも基準値内まで改善した。一方、初回検査時には貧血がなかったが、2回目に貧血があったものが4名(2名は初回潜在的鉄欠乏、2名は潜在的鉄欠乏なし)おり、2回ともヘモグロビン・フェリチンとも基準値内だったものは10名(41.7%)であった。

このことより、血液検査事業をきっかけに貧血に気が付き、その後の指導者によるトレーニングや休養への配慮、医療機関の受診、医師・栄養士のアドバイス等の実践が貧血の改善につながっており、介入の効果があったと考える。一方、2回の検査両方で、貧血も潜在的鉄欠乏の両方を認めなかったものは半数以下であり、半数以上が、貧血や潜在的鉄欠乏になりやすい状況にあるといえる。

また、女性の場合、月経が貧血に関係している場合がある。この機会に、月経の経血量が多い(過多月経)、月経時に腹痛等が強い(月経困難症)、月経不順がある場合には、婦人科を受診することを勧めた。特に、体脂肪率が17%以下の「やせ」を認める場合には、エネルギー不足と月経への影響についてコメントした。

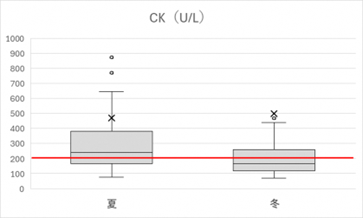

近年は、地球温暖化の影響で、熱中症への注意喚起がなされ、暑熱下でのスポーツのパフォーマンスの低下により、スポーツの中止が求められることもある。筋肉に由来するCK(クレアチニンキナーゼ)は運動後だけでなく、熱中症・脱水時にも高値になることから、基準値から大きく逸脱している場合には、暑熱下・激しい運動・脱水も考えられることになるが、本事業では採血条件について特に制限しておらず、問診で運動の状況等の調査を行わなかったため、熱中症・脱水に関連した検査項目の検討は今後の課題である。

基準値(女性)

41-153U/L

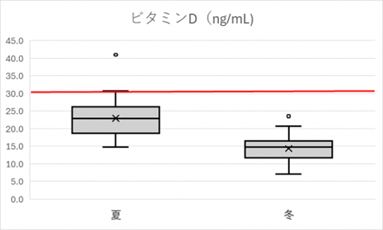

「骨粗しょう症」に関連して測定したビタミンD(血中25(OH)D濃度)であるが、令和6年度は94.4%がビタミン欠乏・不足であった。日本代謝内分泌学会・日本整形外科学会が提唱するビタミン D 基準濃度は30 ng/mL以上であるが、東京慈恵医大越智ら報告1)では日本人の98%がビタミンD不足に該当するとされ、本事業でも同様の結果となった。特に食事由来のビタミンDの不足がいわれており、栄養士からより具体的なアドバイスがなされた。一方、夏冬のビタミンDを比較したところ、冬検査群で有意にビタミンDが低値であった。ビタミンDは、食事摂取以外に、日光にあたることで体内で合成されるため、日光浴の活用と特に冬期間にビタミンDを含む食品の積極的摂取を推奨したい。なお、ビタミンD30ng/mL以下を「不足」、20ng/mL以下を「欠乏」とした。

令和6年度、血液検査事業・講習会事業の両方に参加した者は9名だった。講演会の参加者からは「自分の体について知ることが大切だとわかった」「理想の体重よりも今の体重を保つことで健康な体になるのではないかと気づいた」「自分の体について管理していきたいと思った」といった感想が寄せられた。スポーツに取り組む秋田県の女子中高生は、本事業を通じて、自分のカラダについて知識を深め、より健康に過ごすきっかけとなっている。今後、彼女らが、競技でのパフォーマンスを向上させ、スポーツの喜びをより一層感じ、長い人生を健やかにしなやかに歩むことを祈念する。さらに、健康リテラシーを高めた参加者が、仲間や身近な人々に知り得た知識を伝えることになれば、望外の喜びである。

AKITA女性アスリートSMILEプログラムは、講習会・血液検査事業ともに令和7年度も継続し、血液検査項目については同じ項目で継続の予定であるが、いくつかの問診項目の追加を検討中である。

令和7年度事業のへのご理解と周知・参加の協力をお願いし、結語とする。

秋田県女性アスリートサポート委員会委員

日本スポーツ協会認定スポーツドクター

秋田県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会委員

えのきこどもクリニック

榎 真美子

フィードバック アドバイス票(サンプル2) [192KB] [194KB]

【整形外科医からのコメント】

各種目ごとの貧血リスク、鉄代謝、ビタミンDレベル、脂質代謝、腎機能を比し、種目ごとの特徴と提言した。

(血液検査参加者全員に対し総評と提言を行ったが、総評内では血液検査参加者が多い種目に限り掲載。血液検査参加者には資料を配布)

1.貧血のリスク(Hb,RBC,Ht,フェリチン,血清鉄,TIBC)

・バスケ:Hb(ヘモグロビン)やフェリチン値が低めであり、貧血リスクがやや高い。

・バレー:比較的良好な血液データを示している。

対策

・鉄分の摂取強化(赤身肉、魚、ほうれん草、ひじき、大豆製品)

・ビタミンCの摂取(鉄の吸収を助ける:柑橘類、パプリカ、キウイ)

・運動負荷の管理(過度な持久系トレーニングは溶血性貧血のリスク)

2.ビタミンD(骨や筋力に関与)

・バレー、バスケはビタミンDが低め。

対策

・日光を浴びる時間を確保(15~30分/日)

・ビタミンDの食品摂取(鮭、卵黄、きのこ類)

・サプリメントの活用(特に冬場は不足しやすい)

3.脂質代謝(TG,HDL,LDL,総コレステロール,L/H 比)

・バレーは良好な脂質代謝

・バスケは標準的

対策

・バランスの良い食事(揚げ物や加工食品を控え、オメガ3系の脂肪酸を摂取)

・運動強度の調整(長時間の低強度運動ではなく、HIITや筋力トレーニングを組み合わせる)

・食物繊維の摂取(LDL低下に有効:納豆、オートミール、海藻類)

4.腎機能(クレアチン,eGFR,尿酸,尿素窒素)

・バレーはeGFR(腎機能指標)が高め(良好)

・バスケはクレアチンニンがやや低め(筋肉量が少ない可能性)

対策

・筋力トレーニング

・十分なタンパク質摂取(鶏肉、魚、卵、プロテインの活用)

・水分摂取(腎機能維持のため、適切な水分補給)

具体的なアクションプラン

1.貧血リスクが高い競技(バスケ)

・鉄分補給(食事+サプリ)

・高負荷の持久系トレーニングを減らす

2.ビタミンD不足の競技(バレー、バスケ)

・日光浴+食事+サプリ補給

・冬季の補給を強化

3.脂質異常リスクがある競技

・高脂肪食の見直し

・有酸素運動+筋トレのバランス

4.筋量・腎機能の管理

・タンパク質摂取を増やす

・クレアチンニン低値は筋トレで改善可能

総評

・競技ごとに栄養やトレーニングの方向を変えるべき。

・貧血リスクがある選手は、鉄+ビタミンC補給を意識する。

・ビタミンDは全体的に不足傾向→日光+食事+サプリ活用。

・腎機能が低めの競技は、筋肉量を増やすことで改善可能。

秋田県女性アスリートサポート委員会委員

日本スポーツ協会認定スポーツドクター

秋田県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会委員

秋田大学医学部附属病院整形外科

齊藤 英知

【産婦人科医からのコメント】

中高生の身体は成長段階にあり、子宮や卵巣も発育途中です。そのため、月経周期が不規則になったり、月経の量が多かったり少なかったりすることがあります。

また、子宮がまだ成熟していない影響で、月経痛が強くなることもあります。

さらに、アスリートは月経痛が強くなりやすいと報告されています。そのため、女子中高生アスリートは月経に関する悩みを抱える可能性が高いと考えられます。

月経過多による貧血、月経痛、月経前の不調、さらには無月経など、これらはすべて競技成績に影響を及ぼします。

今回の採血調査でも、一定数の貧血の方が確認されました。貧血を改善することで、競技成績の向上も期待できます。

また、アスリートは無月経もパフォーマンスに影響します。

エネルギー摂取不足や過度のトレーニングは、無月経の原因となります。

無月経は、骨粗鬆症ひいては疲労骨折を引き起こすことから、長期離脱となってしまいかねません。

また、無月経の状態でトレーニングをしても成績が伸びにくくなることが明らかとなってきています。

こうした情報を、さらに発信していければと考えています。

今後は、月経に関する問診を取り入れるなど、より詳細な調査を行い、みなさんがより良い環境でスポーツに取り組めるよう努めていきます。

秋田県女性アスリートサポート委員会委員

日本スポーツ協会認定スポーツドクター

秋田県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会委員

秋田大学医学部附属病院産婦人科

小野寺 洋平

【スポーツ栄養士からのコメント】

アスリートの食事の基本:日々トレーニングを行うアスリートは毎日の食事から必要なエネルギー量を摂取し、栄養素を偏りなく摂ることが重要である。食事は大変地道なことだが、その積み重ねにより、体づくり、コンディショニング、種々の傷害の予防につながる。アスリートは➀主食(ご飯、パン、麺類など)②主菜(肉、魚介類、卵、大豆・大豆製品など)③副菜(野菜、芋、きのこ、海藻類など)④牛乳・乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)⑤果物(柑橘類、バナナ、キウイフルーツなど)を毎食に揃えることが基本になる。毎食に揃えられない食品は間食で摂るなど、お菓子の前に優先して摂り、エネルギーや栄養素の不足を予防したい。

炭水化物の必要性:エネルギー不足のアスリートでは炭水化物の摂取量が不足している傾向にある。炭水化物は運動時の主要なエネルギー源であり、骨格筋や肝臓でのグリコーゲンとして貯蔵され、運動後に炭水化物を摂取することで貯蔵量が回復する。運動後に十分な炭水化物が摂取されないと筋グリコーゲン量の低下によって疲労が生じ、パフォーマンス低下につながる。現在では運動前の炭水化物摂取もパフォーマンス向上のために重要であることが広く知られている。炭水化物が不足すると、単純にエネルギー切れになり、動けなくなるだけでなく、エネルギーを得るために筋肉のたんぱく質が分解され、繰り返されることにより筋肉量の減少につながる。さらに、炭水化物は鉄代謝にも影響することが報告されている。鉄欠乏リスクのあるアスリートでは炭水化物を中心にエネルギーを十分に摂取することが勧められる。血液検査事業の参加者においても治療としての鉄剤補給に加え、主食量および補食などで炭水化物量を増やしたアスリートの貧血症からの改善が良好である。

鉄欠乏リスクの予防:鉄は体内で酸素運搬やエネルギー代謝などを調節し、持久性パフォーマンスに関与するため、アスリートに必要不可欠なミネラルである。食品中の鉄はヘム鉄・非ヘム鉄の2つの種類がある。ヘム鉄は肉や魚などの動物性食品に豊富に含まれ、非ヘム鉄は豆類やナッツ類、ほうれん草や小松菜などの植物性食品に含まれる。鉄の吸収率はヘム鉄で15~35%、非ヘム鉄では2~20%と低い。鉄欠乏リスクがある場合、動物性食品由来の鉄を積極的に摂取することが勧められる。鉄の吸収率は一緒に食べる食品でも影響する。ビタミンCは非ヘム鉄の腸管での吸収を促進させるビタミンであり、緑黄色野菜や果物などが勧められる。緑茶やコーヒー、紅茶などに含まれるタンニンという渋み成分は体内で鉄と結合し、吸収を阻害するとされているため、食事前後の1時間は摂取を避けたい。

競技力向上のためには日々の練習・トレーニングは欠かせないが、それに耐えうる体をつくるため、食事と休養(睡眠)とのバランスも重要である。すべての女性が健康を維持しながら、スポーツ活動を継続してほしいと思う。

(参考文献.川中健太郎・寺田新編著:スポーツ栄養学最新理論.市村出版,2024.)

秋田県女性アスリートサポート委員会委員

日本スポーツ協会認定スポーツ栄養士

秋田県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会委員

城東スポーツ整形クリニック栄養相談室室長

長嶋 智子