秋田県公文書館所蔵 県指定有形文化財

コンテンツ番号:8140

更新日:

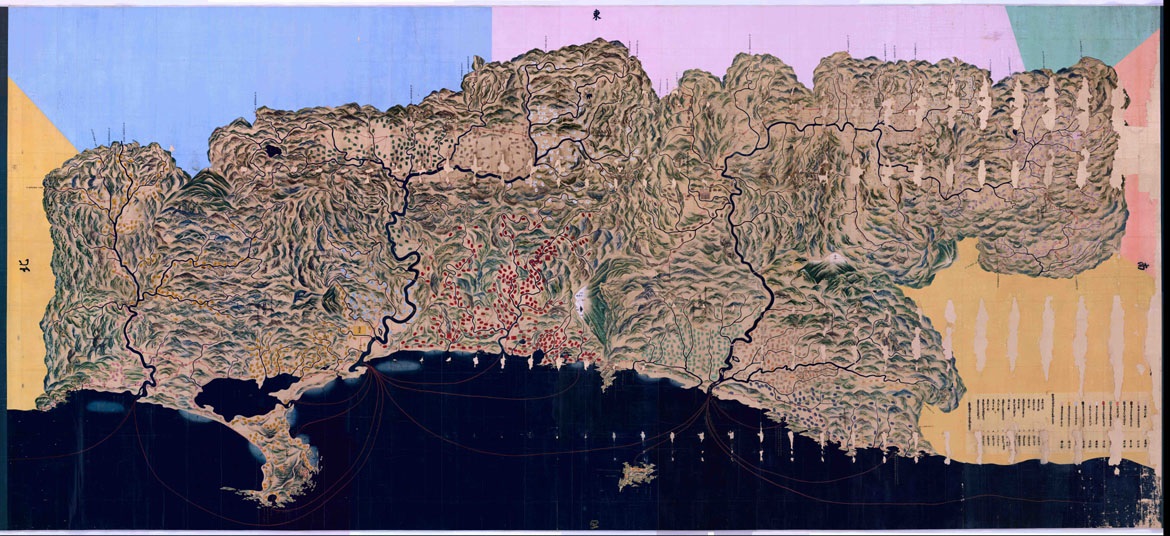

出羽一国御絵図

- 県C-603

- 指定年月日 昭和27年11月1日

正保4年(1647)、江戸幕府は諸大名に国絵図の提出を命じます。出羽国の分を担当した秋田藩は、幕府への提出分のほかにもう一鋪作成し、江戸藩邸で保存しました。この絵図は藩邸保存分のものです。

絵図の作成にあたった絵師は狩野定信といわれ、出羽国全体(現在の秋田県の大部分と山形県)が極彩色で描かれています。山・川・国郡境・城下町・村名・村高・道路・一里塚や、各大名の知行高が詳細に記載されています。

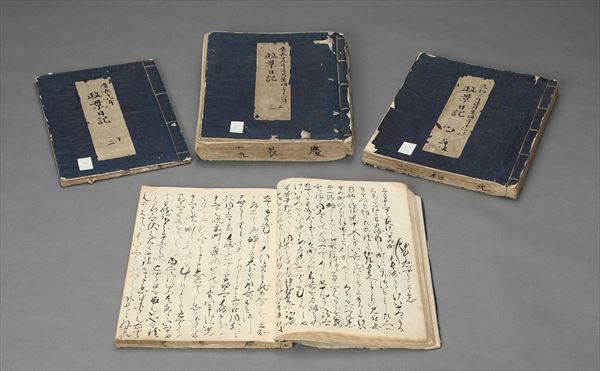

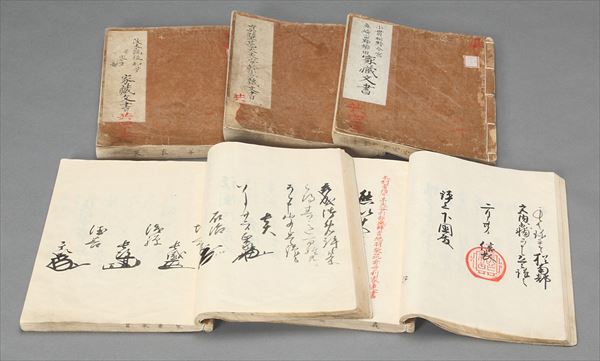

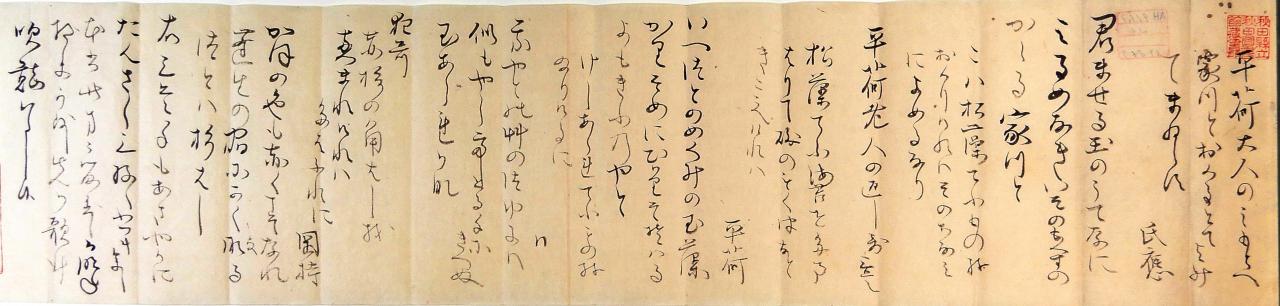

梅津政景日記

- A312-130-1~A312-130-21

- 指定年月日 昭和41年3月22日

秋田藩政初期に院内銀山奉行・惣山奉行・久保田町奉行・勘定奉行・家老等を歴任した梅津政景が記した日記です。

日記からは秋田藩成立期の事情を、行財政・民政・軍事等の多方面から窺い知ることができます。とくに鉱山・林業経営と城下町久保田の構築に関する記事が多いです。当館では自筆原本24冊・写本1冊を所蔵しています。

「梅津政景日記」は、『大日本古記録』で翻刻されています。

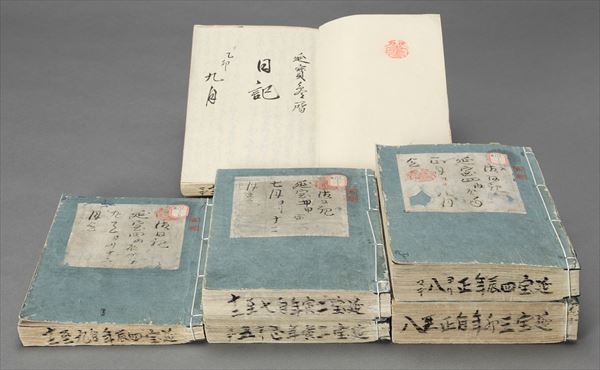

北家御日記

- AK212-1-1~765

- 指定年月日 昭和42年9月26日

角館の所預であった佐竹北家による延宝2年(1674)から明治27年(1894)まで220年間の日記で、765冊あります。

内容は一族の動静や他家との交際、諸行事、北家家臣・組下給人に対する指示、所預としての公的記事、更には久保田や江戸での御用記録など公私両面にわたります。藩政の展開を知る上で貴重な史料です。

大館絵図

- 県C-190

- 指定年月日 昭和63年3月15日

享保13年(1728)、家老今宮義透は領内の調査を行います。調査の過程で、今宮は領内の要所として置かれた所預から町の絵図を提出させました。このうち当館では、角間川と十二所の絵図をのぞく7枚を所蔵しています。

この絵図は秋田領北部の大館の所預である佐竹一門の小場家(のち佐竹西家)から提出させたものです。

檜山一円御絵図

- 県C-119

- 指定年月日 昭和63年3月15日

この絵図も、享保13年(1728)家老今宮義透による領内調査が進むなかで作成された町絵図です。能代湊に近い要所である檜山には、多賀谷氏が所預として置かれました。

仙北郡刈和野一円之図

- 県C-91

- 指定年月日 昭和63年3月15日

この絵図も享保13年(1728)、家老今宮義透による領内調査が進むなかで作成された町絵図です。雄物川沿いの要所である刈和野には、渋江氏組下の給人が置かれました。

仙北郡角館絵図

- 県C-95

- 指定年月日 昭和63年3月15日

この絵図も享保13年(1728)、家老今宮義透による領内調査が進むなかで作成された町絵図です。江戸時代はじめ、角館には当初所預として芦名氏が置かれましたが、芦名氏断絶後は佐竹一門の佐竹北家が入りました。

横手絵図

- 県C-21

- 指定年月日 昭和63年3月15日

この絵図も享保13年(1728)、家老今宮義透による領内調査が進むなかで作成された町絵図です。秋田領南部の横手には支城が置かれ、佐竹一門の戸村氏が所預として入りました。

湯沢絵図

- 県C-4

- 指定年月日 昭和63年3月15日

この絵図も享保13年(1728)、家老今宮義透による領内調査が進むなかで作成された町絵図です。湯沢には最上領への抑えとして佐竹一門の佐竹南家が所預として置かれました。

院内一円之図

- 県C-6

- 指定年月日 昭和63年3月15日

この絵図も享保13年(1728)、家老今宮義透による領内調査が進むなかで作成された町絵図です。院内は秋田領最南端で関所が置かれ、延宝期以降は大山氏が所預として支配しました。

御城下絵図

- 県C-165

- 指定年月日 平成元年3月17日

この絵図は寛保2年(1742)の久保田城下の様子を描いたものと考えられます。城下町周辺の記載が詳細かつ広域にわたり、諸施設や寺社、城郭内の施設や橋・門・櫓などが鳥瞰図風に立体的に描かれています。また、穴門付近に享保10年(1725)設置の「評定所」や土手長町に享保20年(1735)に分置された「町奉行所・御用屋敷」の記載があるなど、ほぼ完成した久保田城下町の様子がわかります。

御城下絵図

- 県C-599

- 指定年月日 平成元年3月17日

宝暦8年(1758)に藩主佐竹義明が死去し、嫡子義敦が11歳で襲封したため、その領内を監察する目的で、翌9年幕府国目付(安西彦五郎・建部荒次郎)が秋田に来ました。その際に藩が提出した絵図の控が、この「御城下絵図」です。

侍屋敷は緑色、足軽・中間屋敷は茶色、町屋敷は桃色、寺地は白色と彩色され、周辺の寺社と城の建物は鳥瞰図風に描かれています。また城の規模や城内の建物の名称と数、そして堀の長さと幅が詳しく記されています。

出羽国秋田郡久保田城絵図

- 県C-173

- 指定年月日 平成3年3月19日

正保4年(1647)、秋田藩は「出羽一国御絵図」と「郷帳」、そして久保田城の絵図を幕府に提出します。提出した久保田城の絵図は現在国立公文書館内閣文庫で所蔵していますが、提出の際に控として作られたのが、この「出羽国秋田郡久保田城絵図」です。

久保田城は慶長8年(1603)に築城に着手し、完成した平山城です。山の頂上部に本丸、東側に二ノ丸、北側に八幡山別郭を隔てて北ノ丸があり、北・東・南の三方をコの字型に囲むように三ノ丸があります。

絵図には城郭や城下町、さらには郊外の丘陵や河川等が記され、とりわけ丘陵には本丸と比較した高さや本丸との距離が記されています。

出羽国秋田郡久保田城絵図

- 県C-174

- 指定年月日 平成3年3月19日

この絵図も、正保4年(1647)に秋田藩が「出羽一国御絵図」と「郷帳」と共に幕府に提出した城絵図の控です。

御城下御要害下絵図

- 県C-175

- 指定年月日 平成3年3月19日

この絵図も、正保4年(1647)に秋田藩が「出羽一国御絵図」と「郷帳」と共に幕府に提出した城絵図の控です。絵図を見ると、県C-173と県C-174に比べて記載が簡略で彩色も淡く、書き直した跡もあることからこれらの絵図の下絵図と考えられます。

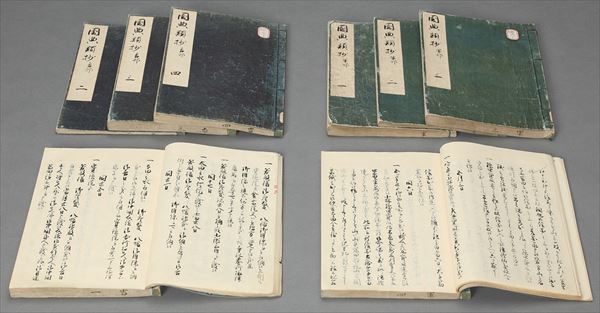

国典類抄

- AS209-167-1~AS209-178-32

- 指定年月日 平成7年3月17日

文化8年(1811)9代藩主義和の下命により編纂が始められ、文政2年(1819)までに完成。内容は「吉・凶・軍・賓・嘉・雑」の六部立て。秋田藩政を研究するうえで基本となる史料。現存する471冊を所蔵。秋田県立秋田図書館編集により翻刻刊行(全19巻)。

羽陽秋北水土録

- 混架18-147-1~混架18-147-11

- 指定年月日 平成15年3月25日

「羽陽秋北水土録」は、平鹿郡浅舞村玄福寺10世照井浄因(釈浄因)による天明8年(1788)の著作で、寛政の初め9代藩主義和に献上されたものです。

題名は、「羽陽は出羽国、秋北は秋田三郡、仙北三郡、水土は万物の根源」を意味し、国家=藩と安民のために書いた意見書とされています。

廃田復興に携わった農業経営者でもある仏教者が著した実践的農業経済書で、地方行政機構の改革案や農村荒廃への具体策を論じた総合発展計画書といえます。

日本六十余州国々切絵図

- A290-114-1~69

- 指定年月日 平成19年3月20日

「日本六十余州国々切絵図」は、寛永10年(1633)に江戸幕府が全国の視察のために派遣した巡見使によって集められた諸国の国絵図を佐竹家において写したものです。

絵図は松前と琉球を除く全国68国分からなっています。68国分すべての絵図を一括して保存しているのは当館と山口県文書館の2館のみです。また当館所蔵の絵図は、備前国(現在の岡山県)の絵図が2枚あることから、全部で69枚あります。

秋田県行政文書

- 指定年月日 平成22年3月12日

秋田県庁公文書で、概ね明治4年の廃藩置県から昭和22年度の地方自治法施行まで作成された20,748点です。明治4年以降の県域分合が無く、また同6年の県庁舎火災以降は災害や空襲の被害が無かったため、全国有数の膨大な点数が各行政分野にわたり体系的に保存されています。

また、工部省記録局長を前任した第4代秋田県権令石田英吉によって全国的にも早い明治8年に、記録の集中管理、保存年限の設定、事業別の分類編纂など近代的な文書管理制度が導入された点からも、学術的に貴重な近代行政文書群です。

秋田藩家蔵文書

- A280-69-1~61

- 指定年月日 平成25年3月22日

元禄期・寛政期等に秋田藩では文書改をおこない、家中以下に文書等を提出させました。文書所(後に記録所と改称)では一点一点を吟味、偽文書はのぞき、所蔵者を確定したうえで、文書等を家ごとに見取り写しました。それが秋田藩家蔵文書61冊です。

収録されている史料は、鎌倉時代から江戸時代までの約4000点。秋田藩主佐竹氏は常陸から転封したという歴史を反映して、現在の本県の他に、佐竹氏の本拠である茨城県、そして戦国期に佐竹氏の勢力下にあった栃木県・福島県等の歴史に関わる史料も多く含んでいます。

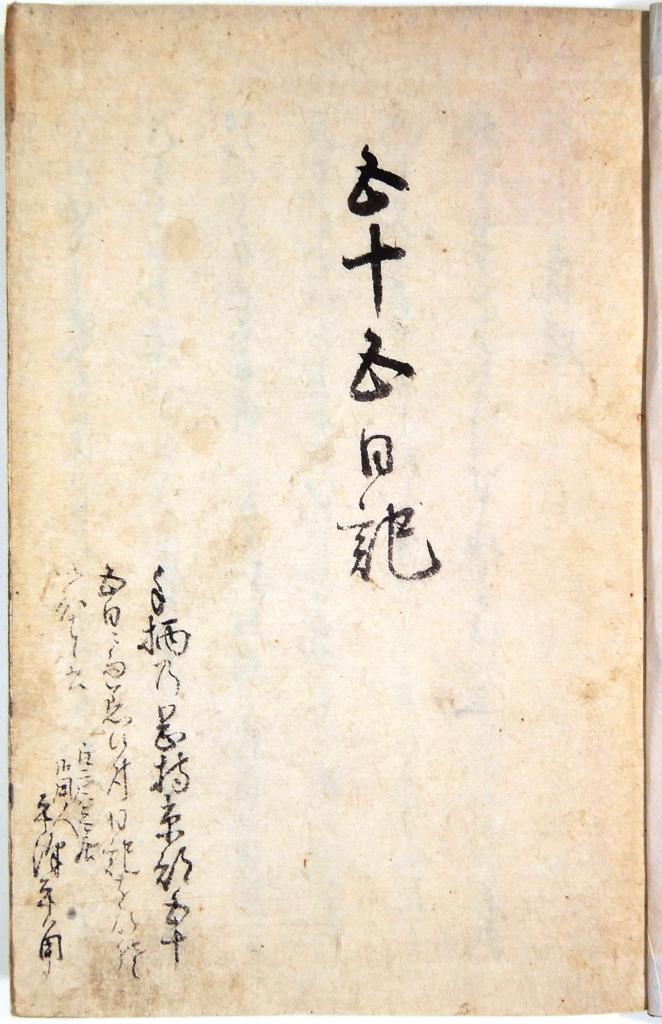

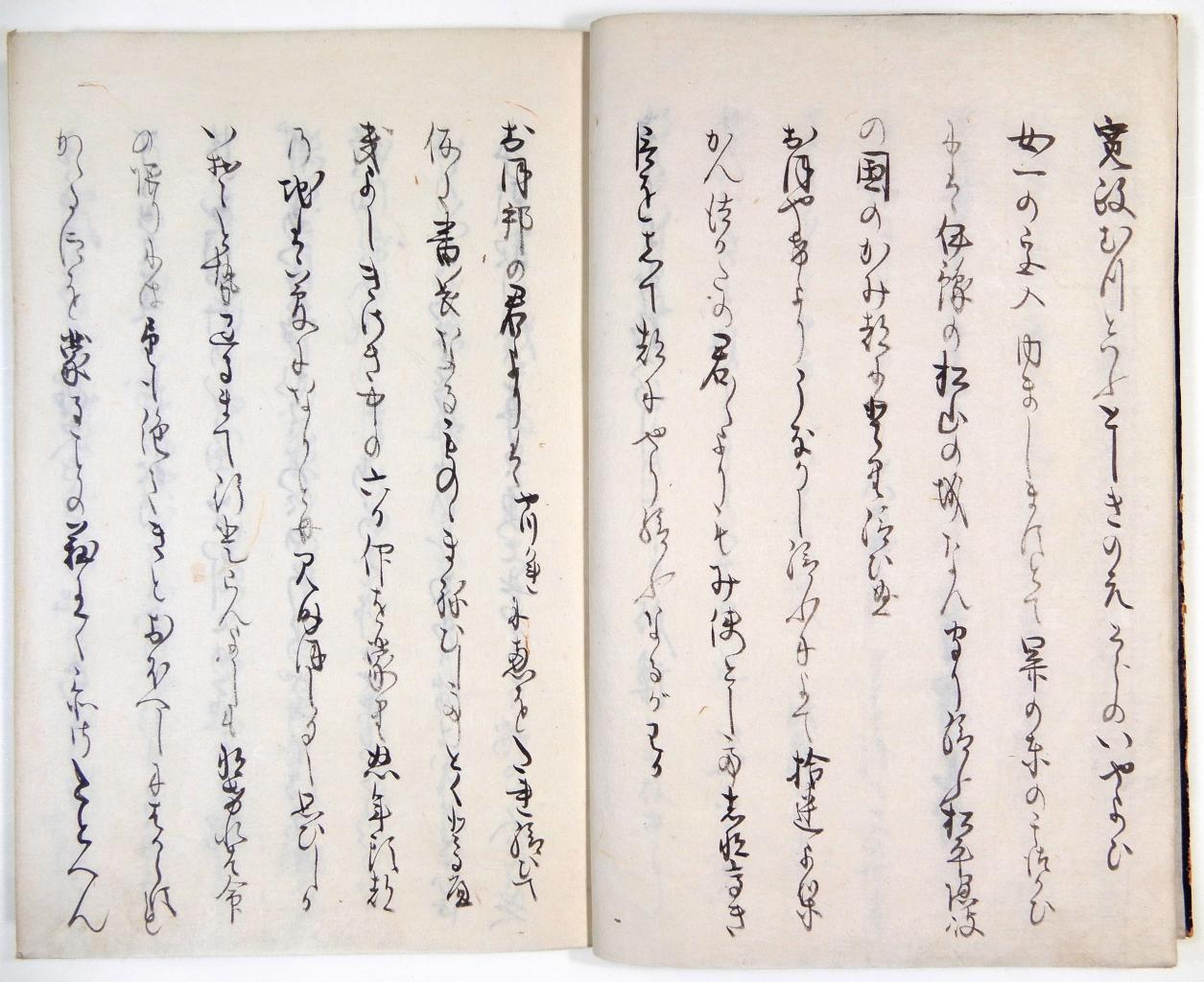

五十五日記

- 混架018-158

- 指定年月日 平成30年3月16日

「手柄岡持(朋誠堂喜三二)自筆作品並びに関係資料」の一つとして、県指定有形文化財に指定されました。

下級武士の三男として江戸に生まれた手柄岡持(本名:平沢常富)は、江戸で秋田藩主の近臣として仕えました。文化2年(1805)の隠居後は「平荷」と称しました。

手柄岡持は幼少時から俳諧に親しみました。そして、「朋誠堂喜三二」の筆名で黄表紙等の滑稽な小説を創作し、人気を得ました。また、狂歌、狂詩、狂文の分野でも活躍しました。天明2年(1782)からは手柄岡持の名で活動し、当時を代表する狂歌師の一人として、第一人者の大田南畝からも高く評価されました。

秋田県内には、主として手柄岡持の名による自筆作品、写本、版本及び書状等が現存しています。その関係資料のうち、『五十五日記』等の写本は、自筆本が伝来していないため、全国的にも数少ない貴重なものとなっています。

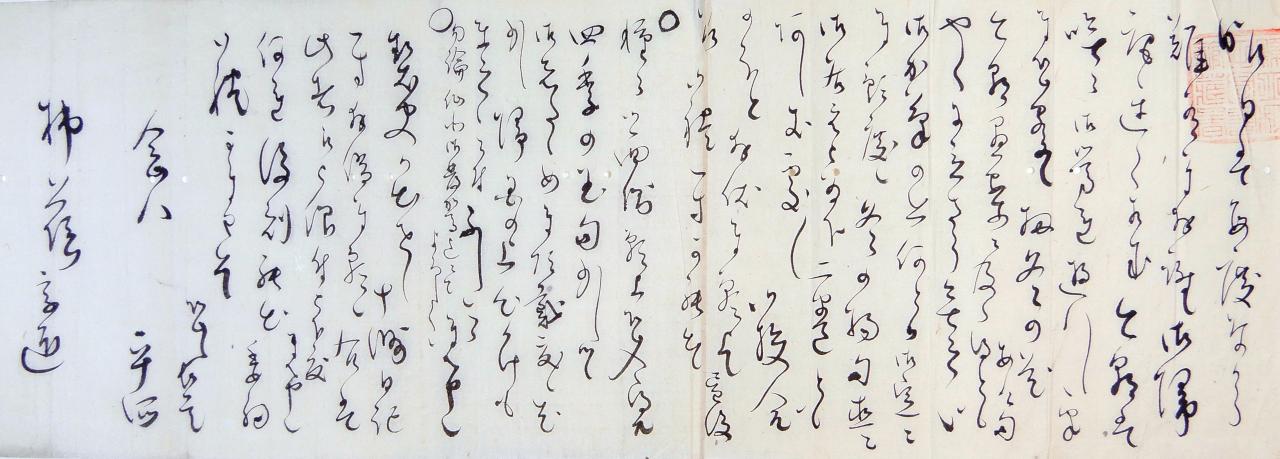

書状

- 落2091

- 指定年月日 平成30年3月16日

「手柄岡持(朋誠堂喜三二)自筆作品並びに関係資料」の一つとして、県指定有形文化財に指定されました。

手柄岡持と文人たちとの書状も、彼の作品を伝えるだけでなく、文芸上の交流の足跡を垣間見ることができるものとして貴重です。こちらの書状も、その一つです。

平荷との問答狂歌

- AH911.1-26

- 指定年月日 平成30年3月16日

「手柄岡持(朋誠堂喜三二)自筆作品並びに関係資料」の一つとして、県指定有形文化財に指定されました。

もともとは黄表紙作家として人気を得ていた岡持でしたが、松平定信による寛政の改革を風刺した『文武二道万石通』を出版以後は黄表紙からは手を引き、もっぱら狂歌作りに没頭しました。こちらの資料からも、彼の作風の一端を垣間見ることができます。

外町屋敷間数絵図

- 県C-164

- 指定年月日 平成31年3月15日

この絵図は、江戸時代前期の久保田城下町の外町を描いたもので、明治以降は藩庁から県庁に引き継がれ保管されました。外町は、現在の旭川の西側に位置する町人町です。

この絵図には、南北4本の通りとそれに直交する多くの小路によって区画された町割に加え、短冊状の屋敷割、間口間数と居住者名など豊富な情報が記載されています。江戸時代前期の久保田外町の様子を詳細に伝える唯一の絵図として貴重な資料です。

岡本元朝日記

- 混架7-380-1~64

- 指定年月日 令和2年3月13日

秋田藩重臣であった岡本元朝が、御相手番、文書改奉行、家老を歴任した18年間に及ぶ自筆の史料です。全64冊です。ただし、元朝が亡くなった正徳2年(1712)の2冊は、岡本家家臣により記されています。

内容は、藩政から武士の日常や庶民の暮らしに関わるものまで多岐にわたります。特に、藩体制については、歴史編纂を目的に集めた家臣に伝わる系図、由緒書や証文等をもとに家臣団の序列が整えられ、藩庁機構が整備されていく経緯がわかります。また、藩外の出来事についても、藩の要職にあり江戸にいた異父弟の梅津忠経や渋江光重などからの情報による記述があります。中でも、元禄15年(1702)の赤穂事件、宝永4年(1707)の地震被害や富士山噴火のことなどが詳細に記されており、同時期の史料が全国的に少ない中で注目されます。

内容豊富な本日記は、元朝死後も秋田藩の歴史編纂に利用されたほか、儀式や役人人事の記事等を引用した「元朝日記抄」が編纂されるなど藩庁の政務の参考として利用されました。全国的に数少ない藩政の中枢を担った人物の日記として貴重な記録です。

小夜庵五明発句集

- AH911.3-20

- 指定年月日 令和4年3月29日

「吉川五明稿本類並びに関係資料(秋田県所蔵)」の一つとして、秋田県立図書館所蔵の24点とともに県指定有形文化財に指定されました。

吉川五明は、江戸時代中期における中興俳諧運動の中心的役割を担い、秋田のみならず奥羽四天王として全国にも名を知られた存在でした。今回指定を受けた資料は、門人である工藤野松による五明の秀句集であり、五明の俳諧の軌跡をたどることができる貴重な資料です。

.jpg)

.jpg)

秋田県公文書館では、これらの県指定有形文化財を他の収蔵資料と同じように閲覧することができます。現物の資料だけが持つ迫力をぜひお楽しみください。

資料の出納・閲覧については、「閲覧室と資料のご利用方法」 をご確認ください。

- 写真製版により作製した複製絵図がある資料については、複製絵図の御利用をお願いしています。

- 大型の絵図の閲覧については、事前に問い合わせてください。