東日本大震災による災害廃棄物の広域処理支援について

コンテンツ番号:5649

更新日:

秋田県としての基本的な考え方

東日本大震災により発生した災害廃棄物の量は膨大であり、被災自治体だけでは、到底、処理しきれない状況にあります。被災県に隣接する本県としては、被災地の一日も早い復旧や復興を支援するため、出来るかぎり協力すべきと考えています。

岩手県における災害廃棄物処理への支援

本県では、岩手県から沿岸北部4市町村(久慈市、洋野町、野田村、普代村)において発生した災害廃棄物の広域処理について協力要請を受けています。

岩手県の処理計画によれば、災害廃棄物の総量は約435万トンですが、このうち広域処理を予定している分は約57万トン、本県へ協力要請があった沿岸北部地域における広域処理分は約13万トンです。

13万トンの内訳は、

- 柱材・角材 34,800トン

- 木片・プラスチック等の可燃系混合物 29,000トン

- コンクリート片・壁材等の不燃系混合物 66,300トン

となっています。

県としては、当面、②の可燃系混合物について、受入れを前提とした協議・検討を岩手県と行っていきます。

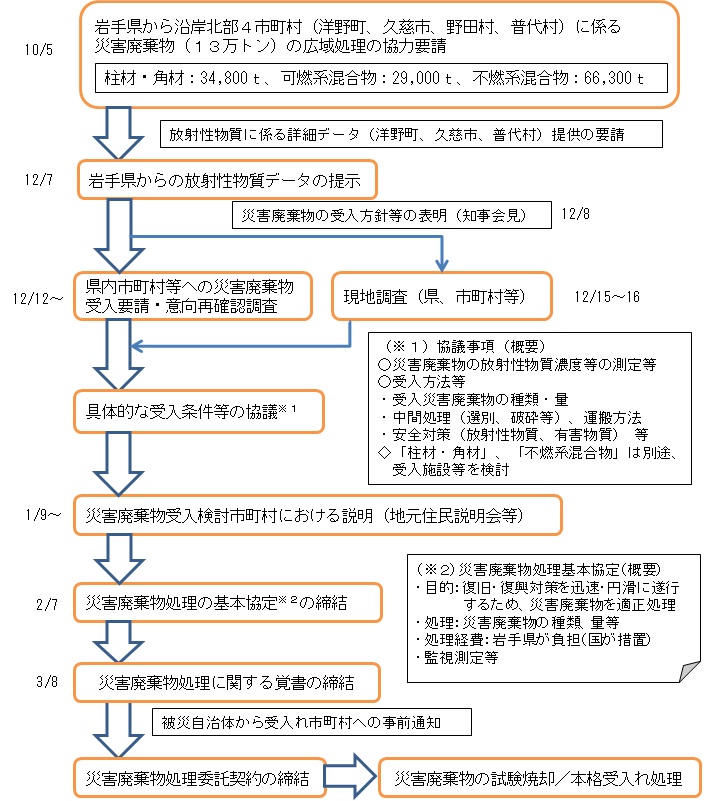

災害廃棄物の広域処理支援についての基本的な流れ(岩手県沿岸北部地域)

岩手県沿岸北部4市町村における災害廃棄物の状況

災害廃棄物の放射能濃度測定結果(岩手県実施)

- 岩手県から12月7日に情報提供があった放射能濃度の測定結果は、別表1のとおりです。

- 災害廃棄物の組成割合に基づき推計した災害廃棄物全体及び可燃物の放射能濃度は、それぞれ36.0~75ベクレル/kg、37.8~73ベクレル/kgとなっています。

- 11月18日に国が示した「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」(改定版)によれば、受入時の災害廃棄物の放射能濃度が100ベクレル/kg以下であれば、運搬や再生利用及び焼却処理における安全性が十分確保できるとされています。

- 4市町村の放射能濃度は、いずれも100ベクレル/kgを下回っており、本県において安全に処理できるものと考えています。

災害廃棄物に係る調査結果(秋田県実施)

県では、災害廃棄物仮置場の状況や空間放射線量等を確認するため、12月15日(木)~16日(金)に現地調査を実施しました。

調査対象

久慈市、洋野町、野田村、普代村の災害廃棄物仮置場 13カ所 (以下のURL(Googleマップ)参照)(調査地点をクリックすると、写真が見られます)

調査結果

概況

- 保管されている災害廃棄物の種類や分別状況には、仮置場ごとに差異がありましたが、コンクリートがらについては、ほとんどが破砕処理され、仮置場から撤去されていました。

- 一部の仮置場には、ガスボンベ、消火器、灯油缶等が分別保管されていましたが、PCBが含まれる可能性があるとされるトランス類はありませんでした。また、アスベストを含む可能性のある建材等は確認できませんでした。

空間放射線量

災害廃棄物仮置場等13カ所、88地点において、その空間放射線量を測定した結果は、0.03~0.09マイクロシーベルト/時となっており、秋田県内の空間放射線量(地上1m:0.03~0.09マイクロシーベルト/時)と同レベルでした。(別表2参照)

まとめ

4市町村の災害廃棄物仮置場等における空間放射線量が、秋田県内と同レベルであること、危険物等が適切に分別・保管されていることを確認しました。これらの結果から、現段階では災害廃棄物を安全に処理できるものと考えています。