|

■ 鳥海山の噴火の歴史

|

|

|

鳥海山は、今から約70万年前に火山ができはじめて、現在までに何千回も噴火を繰り返しながら少しずつ大きくなってきました。

鳥海山の地下には「マグマだまり」という場所にたくさんのマグマがあって、そこからときどきマグマが地上にでてくるのが「噴火」なのです。

現在は、鳥海山の「第3活動期」という時期にあたり、数十年~数百年に1回くらい噴火が起きています。

例えば、約200年前の江戸時代、1801年(享和元年)に少しつよい噴火があり、噴火を見に行った人のうち8名が飛んできた石にあたって亡くなりました。

最近では、約30年前の1974年(昭和49年)に弱い噴火がおきています。

次の噴火が何年後におきるのかは、わかりませんが、噴火にそなえて火山について知っておくことは大切ですね。

|

|

|

|

鳥海山のでき方(イメージ)

| 鳥海山の主な活動期 |

活動した時期 |

どんな活動をしていたのか |

■第1活動期

|

約70万年前

~約16万年前

↓

|

鳥海山のかたちが少しずつ作られました。

山が高くなる途中で、なんども山がくずれて

岩なだれがおきました。 |

■第2活動期

|

↓

約16万年前

~約2万年前

↓ |

鳥海山の形がだいたいできてきました。

この活動期には、とくに西側(海に近い方)で噴火がたくさんおきました。 |

■第3活動期

|

↓

約2万年前

~現在

(現在も含まれます)

|

鳥海山の東側を中心にたくさんの噴火がおこりました。

約2500年前には山が大きくくずれてカルデラというへこんだ地形をつくりました。このときくずれた山の斜面は岩なだれとなって、にかほ市方面へたくさん流れていき、現在の平地をつくりました。 |

|

|

|

|

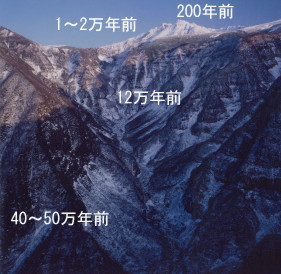

鳥海ブルーラインの鉾立駐車場から奈曽川渓谷を見ると、鳥海山の噴出物が積み重なった様子を見ることができます。

上の写真には、だいたいの年代を入れてあります。

それぞれどの活動期になるか分かりますか?

一番下の方には、第1活動期の溶岩が固まった岩の層があり、その上に第2活動期の溶岩、一番上に現在もつづく第3活動期の溶岩(新山もこれにふくまれます)を見ることができます。

|

|

いままでに鳥海山で噴火した溶岩の量を比べると、一番古い第1活動期がもっとも量が多いことがわかります。

約2万年前から現在まで続いている第3活動期は、全体からみるとまだ6%程度しかありません。

このグラフからも、第3活動期には、まだこれからも噴火が起きそうな感じも受けますね。

|

|